Der Lebenslauf des letzten jüdischen Lehrers in Mayen: Albert Levi (1879-1941)

von seiner Enkelin Judith N. Levi

0.1.Einleitung

Dieses Projekt gehört zu einem viel größeren Projekt, das ich 1998 begann: ein Buch über meine Erfahrungen seit 1998 in Deutschland, dessen Hauptthema die Versöhnung zwischen Juden und Deutschen ist. Weil ich als die Tochter von deutschen Juden nach Deutschland fuhr, hatte die Geschichte meiner Vorfahren in Deutschland eine zentrale Stellung in meinen Forschungen. Als ich die ersten Versionen meines Buches schrieb, entdeckte ich sehr viel, was mir vorher gänzlich unbekannt war, über die Geschichte meiner Großeltern, Albert und Ida Levi. Diese Entdeckungen entstanden sowohl aus Unterhaltungen mit älteren Verwandten und Freunden, die meine Großeltern persönlich kannten, als auch aus Dokumentationen verschiedener Quellen (z. B., Familienbriefe vom Ersten Weltkrieg, Idas Tagebuch von 1921-22 und veröffentlichte Berichte von Mayener Juden, die in der jüdischen Volksschule meines Großvaters lernten).

Als ich im Frühjahr 2009 an der Northwestern University in Evanston, Illinois, in der Nähe von Chicago an einem Deutsch-Sprachkurs für Fortgeschrittene teilnahm, bekam ich die Gelegenheit, den Lebenslauf eines deutschsprachigen Menschen auf Deutsch zu schreiben. Sofort wusste ich, dass ich die Biographie meines Großvater Albert Levi schreiben wollte. Diese habe ich hier geschrieben. Für diese Gelegenheit und für ihre unentbehrliche Hilfe bin ich meiner Professorin Franziska Lys äußerst dankbar.

0.2.Biographie der Autorin: Die Entwicklung einer Sprachwissenschaftlerin

Judith Naomi Levi wurde 1944 in New York City geboren, als das zweite (und letzte) Kind eines deutsch-jüdischen Ehepaars. Bei ihrer Geburt wohnten Ihre Eltern schon 15 bzw. 17 Jahre in Amerika, und sprachen nur Englisch zu Hause. Schon während Judiths Kindheit fühlte sie sich als Außenstehende: Sie war doch eine Jüdin in einem christlichen Land; ein intelligentes Mädchen in einer Kultur, die sowohl patriarchalisch als auch anti-intellektuell war; und, schließlich, ein Kind von Immigranten, die offensichtlich unamerikanisch und deshalb außerhalb der Norm waren.

Schon als Kind interessierte Judith sich sehr für Sprachen – vielleicht, weil sie Deutsch und Jiddisch von ihren Großeltern hörte (ohne sie zu verstehen), und vielleicht, weil ihre Eltern ab und zu Deutsch als eine geheime Sprache „vor den Kindern“ benutzten. (Erst viel später entdeckte sie, dass Fremdsprachen eine Brücke zu anderen Menschen schlagen können – und dass man dadurch ein „Insider“ werden kann.) In ihrer High School lernte sie gut Französisch, und an ihrer Universität lernte sie auch Deutsch. Zu dieser Zeit war es ihr beruflicher Traum, dass jemand sie ihr ganzes Leben lang bezahlen würde, um immer mehr Fremdsprachen zu lernen. Leider erschien dieser Engel nie.

Glücklicherweise hatte sie aber im nächsten Jahrzehnt weitere Gelegenheiten, drei zusätzliche Sprachen zu lernen: Hebraïsch (ziemlich gut), Lateinisch (gut angefangen), und Arabisch (sehr wenig geschafft). Endlich – und anscheinend zufällig – entdeckte sie, dass es einen ihr bisher unbekannten Wissenszweig gab, der Sprachwissenschaft hieß. In diesem herrlichen Wissenszweig konnte man allerlei faszinierende Sprachfragen nachforschen. Für sie war es, als ob ihr alter Traum erfüllt worden wäre. Jetzt konnte sie sich ihr ganzes berufliches Leben lang mit Sprache und Sprachen beschäftigen! Kurz nach dieser Entdeckung immatrikulierte sie sich an der University of Chicago, um ihre Doktorarbeit in Sprachwissenschaft anzufangen. Sie fing 1969 an, und promovierte 1975 mit einer Dissertation über zusammengesetzte Substantive. Die Dissertation erweiterte sie zu einem Buchmanuskript, das 1978 veröffentlicht wurde. Obwohl sie dieses Buch The Beautiful Princess and the Civil Engineer nennen wollte, musste sie dem Willen des Verlags folgen. Deshalb heißt es tatsächlich The Syntax and Semantics of Complex Nominals.

Noch bevor ihre Doktorarbeit fertig war, fing sie an, Hebraïsch an der Northwestern University zu lehren. Aber ziemlich schnell konnte sie diese Stelle gegen eine andere, und zwar viel erfüllendere, tauschen: sie wurde „Assistant Professor“ in Sprachwissenschaft. Ihre Forschungsgebiete waren zuerst die Syntax und die Semantik, aber sie wechselte ihr Forschungsthema bald und untersuchte die vielfältigen Verhältnisse zwischen Sprache und Recht. Zur gleichen Zeit war sie freiberuflich als sprachliche Beraterin für Rechtsanwälte tätig, eine Aufgabe mit der sie sich immer noch beschäftigt. Von 1978 bis 2008 war sie als Beraterin für Rechtsanwälte in 50 Rechtsfällen, von Kalifornien bis Washington, D.C. tätig.

Nach einer akademischen Karriere, die 29 Jahre dauerte (1972-2001), ging Prof. Levi vorzeitig in den Ruhestand, um ihre vielen nichtakademischen Ziele zu erfüllen. Seit dem Ende ihrer Universitätsjahre schreibt sie ihre Memoiren über die Versöhnung zwischen heutigen Juden und heutigen Deutschen. Dieses Projekt wurde fast zur neuen Karriere – oder, vielleicht besser gesagt, eine wichtige und fesselnde Berufung für die kommenden Jahre. Für wie viele kommende Jahre ist eine ganz andere Frage, deren Antwort nur Gott weiß.

0.3.Kapitel 1: Historischer Hintergrund des deutschen Judentums

Die Geschichte der Juden in den Ländern, die heute zu Deutschland gehören, ist eine lange und turbulente, die schon mit den Römern anfing und sogar noch heute neue Kapitel zu Tage bringt. Vor dem neunzehnten Jahrhundert umfassten diese Kapitel aber meistens Leid und Elend. Die Juden erfuhren dort ökonomische Benachteiligung und wurden politisch verfolgt; tausende starben in den Schlachten der Kreuzzüge und im Blutbad nach der Pest; in Frankfurt mussten sie innerhalb eines kleinen Ghettos wohnen, während sie in vielen anderen Orten gar nicht wohnen durften, wegen der Judenverbannungen (Judenverbote), die oft drei oder vier Jahrhunderte dauerten. Und trotz allem kamen die Juden immer wieder zurück nach „Deutschland“[Anm. 1] – wenn die Deutschen es wieder erlaubten. Oft resultierte eine solche Rückkehr einfach daraus, dass irgendein Aristokrat, irgendein Fürst oder Bischof wahnsinnig viel Geld brauchte, und wollte, dass eine kleine Gruppe jüdischer Geldleiher ihm dieses Geld zur Verfügung sollte. Auf diese Art konnten manche Juden solchen Machthabern zwar hilfreich sein – aber dadurch verdienten sie sich weder dauerhafte Sicherheit noch Anerkennung. Im Gegenteil, die andauernde Feindlichkeit gegen Juden verschwand nicht.

Diese Feindlichkeit gegen Juden (die man erst nach 1879 „Antisemitismus“ nannte) hatte vielfältige Quellen: um Juden zu hassen, konnte man entweder religiöse oder ökonomische, psychologische oder soziale Gründe anführen. Die Auswahl war groß, auch wenn sie teilweise unbewusst blieben. Vom religiösen Standpunkt (oder besser gesagt, vom christlichen Standpunkt) sollten die Juden immer verdammt – und deshalb mit Recht verfolgt – sein, nicht nur weil sie die angeblichen „Gottesmörder“ waren, sondern auch, weil sie in der langen Zwischenzeit immer blind gegenüber dem heiligen Licht von Jesus als Messias blieben. Im ökonomischen Bereich genügten die vielen beruflichen Restriktionen gegen Juden (z. B. durften Juden weder Handwerker noch Bauern werden) nicht immer; manchmal beklagten die Bürger sich darüber, dass die Juden trotz allem zu viel unehrliche Konkurrenz schufen und deshalb wieder ganz verbannt werden sollten. Die psychologischen und sozialen Gründe der Judenfeindlichkeit hatten meistens mit der einfachen Tatsache zu tun, dass die Juden so offensichtlich und unbestreitbar ganz anders, ganz fremd waren – in ihrer Kleidung, ihren Gebräuchen, ihrer Speise, ihrem Äußeren (und deshalb sicher auch in ihrem Inneren) – ganz zu schweigen von ihrer hartnäckig beibehaltenen Religion! „Ja“, hätte man sicher hören können, „es wäre viel besser, wenn diese fremden Juden nicht mehr in unserer Heimat wohnten...“

Das neunzehnte Jahrhundert brachte aber eine ganze Menge revolutionärer Veränderungen in ganz Europa – und damit auch zu den Juden in „Deutschland“. Die politischen Entwicklungen in diesem Zeitalter zur vollen Emanzipation, die ökonomische Ausweitung als Ergebnis der industriellen Revolution, zusammen mit gesellschaftlichen Veränderungen als Folge der umfassenden Städtebauentwicklung (Urbanisierung) dieses Jahrhunderts – alles bewirkte mit, dass die deutschen Juden zum Höhepunkt ihrer langen Geschichte gelangten. Weil diese glückliche Entwicklung zeitlich mit der Reichsgründung 1871 zusammenfiel, wurde also die Kaiserzeit ein (relativ, immer relativ) goldenes Zeitalter für das Leben und die Kultur des deutschen Judentums. Und als das Deutsche Reich noch jung und aussichtsreich war, wurde mein Großvater Albert Levi 1879 geboren.

0.4.Kapitel 2: Alberts erste Jahrzehnte in Hessen

Der Lebenslauf meines Großvaters von seiner Geburt im Januar 1879 bis zu seiner Flucht nach Amerika im Januar 1939 spiegelt die Geschichte des deutschen Judentums während dieser Zeit wider: vom Höhepunkt der jüdischen Kultur in der Kaiserzeit zur Höllenfahrt während der Nazizeit. Aber fangen wir jetzt mit den ruhigeren ersten Jahren seines Lebens an.

Im kalten Januar 1879 wurde Albert Levi in der hessischen Kleinstadt Hofgeismar als Sohn des Lehrers Moses Levi (1842-1898) und seiner Frau Rachel Lilienfeld Levi (1841-1917) geboren. Unter seinen Geschwistern war Albert das vierte von sieben Kindern und der zweitälteste der drei Söhne. Sowohl sein Vater als auch sein Schwiegervater dienten in den jüdischen Gemeinden als Volksschullehrer, der letztere war auch Kantor. Diese Berufe gehörten zu den althergebrachten Ämtern innerhalb jüdischer Gemeinden. Ein großer Vorteil dieser Stellen war ihre berufliche Sicherheit: im Vergleich zu gewöhnlichen Stellen gab es (fast) keine Gefahr, dass irgendeine nichtjüdische Obrigkeit einen entlassen konnte. Albert war aber der einzige Sohn von Moses und Rachel, der diese berufliche Richtung wählte.

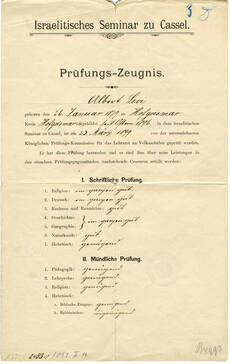

Im Alter von 17 schrieb sich Albert also im Israelitischen Seminar Kassel ein, wo er drei Jahre lang studierte, um jüdischer Volkschullehrer und Synagogenkantor zu werden. Im Jahre 1899 (ein Jahr nach dem Tod seines 56-jährigen Vaters) bestand Albert seinen Abschluss im Seminar.

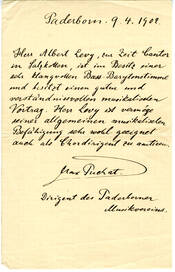

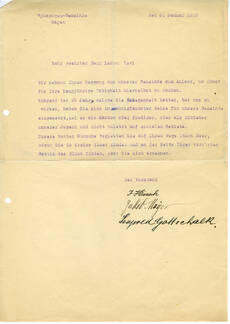

Kurz danach fing er in einer einklassigen jüdischen Privatschule in Salzkotten bei Büren zu lehren an. Drei Jahre später (1902) schrieb der Dirigent des Paderborner Musikvereins diese Empfehlung:

Paderborn. 9. 4. 1902

Herr Albert Levy, zur Zeit Cantor in Salzkotten, ist im Besitz einer sehr klangvollen Bass-Barytonstimme und besitzt einen guten und verständnisvollen musikalischen Vortrag. Herr Levy ist vermöge seiner allgemeinen musikalischen Befähigung sehr wohl geeignet auch als Chordirigent zu amtiren [sic].

Das Jahr 1905 führte in Alberts Leben zwei große Veränderungen ein: eine neue Lehrer- und Kantorstelle in Nieheim bei Höxter (in Hessen), und die Hochzeit mit Ida Levi aus Bebra und Fulda.

Der Bräutigam, 26, und seine geliebte Braut, 25, kannten einander seit ihrer Kindheit, weil ihre Väter Cousins waren.[Anm. 2] Neun Monate und neun Tage nach der Hochzeit wurde mein Vater Max geboren; sein Bruder Hans kam vier Jahre später zur Welt.

Kurz nach der Geburt des kleinen Hans zog die Familie wieder um, da Albert eine neue Stelle bekam. Ihre neue Heimat, wo Albert und Ida die nächsten 28 Jahre wohnen würden, lag 282 km südwestlich von Nieheim, und hieß Mayen in der Eifel. In dieser malerischen Kleinstadt wuchsen mein Vater Max, mein Onkel Hans, und die spätgeborenen (d.h., nachkriegsgeborenen) Zwillingsgeschwister Ruth und Walter auf. Und dort diente Albert der jüdischen Gemeinde nicht nur als Lehrer der einklassigen jüdischen Volksschule, sondern auch als Kantor, Vorbeter, und Prediger – kurz, als de facto Rabbiner – von seiner Ankunft 1910 bis zu den tragischen Ereignissen Ende 1938.

* * * * *

Die Umstände dieses Umzugs der Familie Levi erscheinen heute ganz einfach, sogar uninteressant. Vom historischen Standpunkt her waren sie aber bemerkenswert, weil in früheren Jahrhunderten jüdische Familien ihr eigenes Schicksal gar nicht so frei bestimmen konnten. Manchmal konnten sie nur umziehen, wenn es ihnen möglich war, einen maßlos teuren „Judenschutzbrief“ von einem relevanten Machthaber zu kaufen. Manchmal durften keine erwachsenen Kinder (oder nur eins) sich mit der Familie in der neuen Stadt niederlassen, damit keine neue jüdische Gemeinde entstehen konnte. Außerdem gab es in vielen Städten (hauptsächlich zwischen dem 16. Jahrhundert und ca. 1850) gesetzliche „Judenverbote“, die es allen Juden verboten, sich in jenen Städten niederzulassen. Verglichen mit der Situation der Juden in der Frühen Neuzeit, war die Freiheit der Familie Levi, gemäß ihrem eigenen Willen nach Mayen umzuziehen, revolutionär.

Angesichts solcher befreienden Entwicklungen überzeugten sich die Juden der Kaiserzeit davon, dass sie endlich einen sicheren Platz in der deutschen Gesellschaft erlangt hatten. Diese verständliche Überzeugung erwies sich aber nicht viel später als eine tragische Täuschung. Denn sie veranlasste die Juden (und nicht nur diese), die Bedrohung durch die Nazis zu lang zu unterschätzen – ein schicksalhafter Fehler, den viele mit dem Leben bezahlten.

0.5.Kapitel 3: Umzug nach Mayen 1910 – Das tägliche Leben in einer Kleinstadt der Kaiserzeit

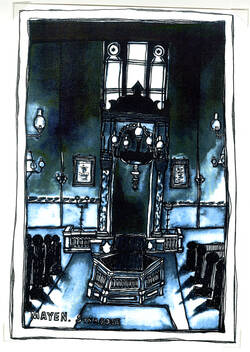

Schon im Jahre 1291 wurde die heutige Kleinstadt „Mayen in der Eifel“ unweit der Mündung der Mosel in den Rhein (die Koblenz ihren Namen gab – Koblenz vom lateinischen Confluentes) im schönen Nettetal gegründet. Und dank einer noch vorhandenen Urkunde wissen wir, dass es schon 1313 in Mayen eine jüdische Gemeinde mitsamt einer Synagoge gab! Das bedeutet aber nicht, dass es seit 1313 immer Juden in Mayen gab. Wegen der turbulenten Geschichte der Juden in den deutschsprachigen Ländern war es den Juden nicht immer möglich, ohne Unterbruch an einem gewissen Ort zu bleiben. Manchmal musste die ganze jüdische Gemeinde wegen drohender ökonomischer oder sozialer Umständen fliehen, um zu überleben. Wenn die Gefahr aber vorbei war – vielleicht Generationen oder Jahrhunderte später – kamen dann die Juden allmählich zurück nach Deutschland – und auch zurück nach Mayen. Und so, als die Familie Levi 1910 nach Mayen umzog, fanden sie dort eine etablierte jüdische Gemeinde mit etwa 300 Mitgliedern. also 80-90 Familien, die 2 Prozent der Bevölkerung ausmachte. Außer den Juden und einer kleinen evangelischen Minderheit waren die anderen Mayener alle Katholiken.

Die Umgebung rund um Mayen ist landwirtschaftlich reich, und profitiert seit Jahrtausenden von ihrem vulkanischen Ursprung, der der Gegend eine gewinnbringende Bauindustrie (basierend auf Tuffstein, Schiefer, und Basalt) ermöglichte. Um die Jahrhundertwende arbeiteten 25% der Einwohner in dieser Industrie. Im Vergleich dazu war das berufliche Muster der Mayener Juden infolge ihrer langen von Benachteiligung geprägter Geschichte ganz anders. Fast die Hälfte der Juden führte ein Geschäft im Einzelhandel – meistens Konfektions-, Schuh- und Hutgeschäfte, Möbel, usw. – und die andere Hälfte verdiente ihren Lebensunterhalt mit Viehhandel (die meisten mit Ochsen, aber manche mit Pferden). Es gab nur zwei jüdische Handwerker – einen Schreiner und einen Klempner – und sechs Akademiker: vier Ärzten, einen Rechtsanwalt, und den Postdirektor. Wie ein Mayener Jude zur Zeit meines Vaters einmal schrieb: „Von dem legendären Reichtum der Juden gab es in Mayen sehr wenig.“[Anm. 3] Und tatsächlich war das der Grund, warum die Gemeinde sich keinen „echten Rabbiner“ leisten konnte. Stattdessen erfüllte mein Großvater alle rabbinischen Funktionen – eine verbreitete Lösung in kleinen jüdischen Gemeinden jener Zeit und jener Gegend.

Welche Funktionen musste also Albert Levi erfüllen? Fangen wir mit der Synagoge an. Dort diente mein Großvater als Kantor, Prediger, und Vorbeter. Die Gottesdienste waren zahlreich: jeden Morgen um 6 Uhr, jeden Abend nach dem Sonnenuntergang, dreimal (und länger!) am Schabbat, ganz zu schweigen von den zahlreichen jüdischen Festdiensten. Alle Gebete waren auf Hebräisch; nur die Predigt durfte auf Deutsch sein. Albert war auch für Gemeindefeiern wie Hochzeiten und Bar Mitzvah-Zeremonien verantwortlich, und natürlich auch für Beerdigungen.

Ihren religiösen Gebräuchen nach wurde die Gemeinde damals als „Orthodox“ gekennzeichnet, aber das bedeutete, dass sie mehr den „Modern Orthodox“ im heutigen Amerika als strengeren Sekten (wie „Ultraorthodox“) ähnelten. Die meisten Gemeindemitglieder waren allerdings viel religiöser als die vielen assimilierten Juden in den größeren deutschen Städten. Zum Beispiel kochten und aßen alle Familien – Berichten zufolge – nach den jüdischen Diätgesetzen, sie feierten alle jüdischen Feste (nicht nur die wichtigsten), und in der Synagoge saßen die Frauen getrennt von den Männern. Andererseits trugen die Männer gewöhnlich keine Kippa, die Frauen keine Perücke und sie mussten nicht nach den strikten orthodoxen Reinheitsgesetzen regelmäßig in eine Mikweh (Ritualbad) eintauchen (die Gemeinde hatte keine, was nicht zufällig war). In diesem letzten Punkt gaben sie sicher „moderner“ als ihre Vorfahren.

Zusätzlich zu seinen rein religiösen Funktionen diente Albert der Gemeinde als der einzige Lehrer der jüdischen Volksschule, in der er zwischen 15 und 32 Schüler, von der ersten Klasse bis zur achten, gemeinsam in einem Raum unterrichtete. Die meisten Schüler waren in den vier ersten Klassen, weil viele nachher auf das Gymnasien und das einzige (Mädchen-)Lyzeum gingen. Nach den gewöhnlichen Schulstunden musste Albert auch Religionsunterricht für alle jüdischen Kinder von diesen letzteren Schulen geben.[Anm. 4] (Die katholischen Schüler hatten ihre Religionsstunde in der Schule, aber die jüdischen Schüler erhielten den Religionsunterricht von Albert.)

Laut schriftlicher und mündlicher Zeitzeugendokumentation waren die Verhältnisse zwischen Juden und Christen in Mayen während der Kaiserzeit meistens höflich und „in Ordnung“, obwohl das Leben jeder konfessionellen Gemeinde viel mehr mit ihren eigenen Mitgliedern und ihren eigenen Festen als mit „den anderen“ zu tun hatte. Mein Vater fasste die Verhältnisse so zusammen: „Neben einem latenten Antisemitismus bestand im Allgemeinen ein gewisses Laisser-faire: Die Juden waren ‚anders‘, aber nicht weniger gut.“[Anm. 5] Darüber bemerkte Walter Kaufmann, ein anderer jüdischer Zeitzeuge Folgendes[Anm. 6]:

Vor der Hitlerzeit lebten die Mayener Juden friedlich zusammen mit ihren christlichen Mitbürgern. Man war freundlich und nachbarlich gegeneinander; enge Freundschaften mit gegenseitigen Familienbesuchen gab es jedoch kaum... Natürlich (sic!) gab es auch einen guten Schuß Antisemitismus in Mayen, aber er war individuell und bis zum Anwachsen des Nationalsozialismus unorganisiert. Er äußerte sich gewöhnlich in Anpöbeleien, mit Schimpfworten wie „Stinkiger Jütt“ oder „Dreckjütt“, und kam meistens von Arbeitern und Jugendlichen. Der Antisemitismus der„besseren Klassen“ zeigte sich in folgender Weise: Man sprach nicht mit Juden und wechselte keinen Gruß mit ihnen...[Anm. 7]

Als die Mayener Juden in späteren Jahren des „Dritten Reichs“ immer mehr verfolgt wurden, erlitten sie sicher viel Schlimmeres als „einen guten Schuß Antisemitismus.“ Aber glücklicherweise gibt es mehr als ein paar ermutigende Geschichten, die uns, den Nachfahren, diesen Nachweis erbringen: Sogar in jenen schrecklichen Jahren gab es noch manche (wenn auch nicht zahlreiche) Zeichen der früheren christlich-jüdischen Freundschaften in Mayen.

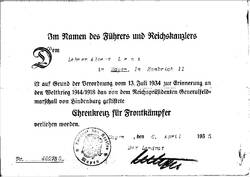

0.6.Kapitel 4: Alberts Militärzeit 1917-1918

Alles, was wir über Alberts Militärzeit wissen, entnehmen wir überraschend reichen Unterlagen, die noch im Besitz seiner Enkelin Judith liegen. Sie beinhalten einen „Bericht des ehemaligen Gefreiten beim Fußartl. Reg. 28 Albert Levi über seine Kriegstätigkeit 1917/18“ zusammen mit 30 Familienbriefen, geschrieben in der Zeit, als Albert vom April 1917 bis November 1918 im deutschen Militär diente. Der Bericht legt die trockenen Tatsachen dar: Daten, Ausbildung, Regimenter und Bataillone, Kämpfe, Beförderung, Entlassung. Im Gegensatz dazu vermenschlichen die Familienbriefe die Gesichter und Herzen hinter diesen Tatsachen und sind deshalb für unseren jetzigen Zweck viel angebrachter.

Fangen wir also mit den grundlegenden Tatsachen an: Als der Krieg anfing, war Albert schon 35 Jahre alt und nicht der wehrfähigste Mensch in Deutschland. Nicht nur deshalb, sondern auch aus beruflichen Gründen wurde er in den ersten Kriegsjahren vom Wehrdienst befreit. Aber als Amerika am 6. April 1917 in den Konflikt eintrat, war diese „Freiheit“ plötzlich zu Ende. Knapp eine Woche später trat der Lehrer Levi als ungedienter Landsturmmann ins Militär ein. Nach einer 8-wöchigen Ausbildung als Telefonist wurde Albert mit seinem Fußartillerie Regiment nach Verdun geschickt. Sein Bericht fasst die ganze Geschichte so zusammen:

Mit Ausnahme eines zweimaligen Heimaturlaubes von je etwa 12 Tagen, einer 5 wöchigen Lazarettzeit in Breisach und der etwa 6-8 Wochen dauernden Ausbildung in der Funkerschule ... hat der Unterzeichnete ununterbrochen an der Fronttätigkeit der Batterie als Fernsprecher, Störungssucher und als Kanonier teilgenommen... Am 18.4.18 wurde er zum Gefreiten befördert und ihm bei seiner Entlassung am 23. November 18 das E.K. [Eiserne Kreuz] II verliehen.

Aus diesem Bericht erfahren wir, was im Krieg wirklich passierte, aber nichts darüber, wie sich der Mensch fühlte, der all das erlebte. Dies können wir aber dem Briefwechsel zwischen Albert, als Frontkämpfer, und seiner Familie in Mayen – seiner Frau und seinem ältesten Sohn, meinem Vater Max – entnehmen. Diese 30 intimen Briefe erzählen eine faszinierende und berührende Geschichte von liebevollen Familienbeziehungen, von einem globalen bewaffneten Konflikt, und von den manchmal unsicheren Umständen eines Juden in der kaiserlichen Armee.

Schon in der ersten Woche des Kriegsdienstes seines Vaters musste Alberts 11-jähriger Sohn Max starke Trennungsschmerzen erleben. Er schrieb Albert diese bewegenden Zeilen:

Wenn ich früher so die Bilder anguckte, wo Mutter und Sohn ohne den Vater gingen, da dachte ich: so wird's doch hoffentlich bei uns nicht kommen. Aber es kam doch so. Wenn jetzt in der Schule ein Lehrer uns fragt, „Wessen Vater draussen im Krieg ist?“, muß ich mich auch stellen [sic].[Anm. 8]

Obwohl wir Alberts direkte Antwort dazu nicht haben, können wir die Stärke seiner Liebe für seinen Sohn Max von einem anderen Brief einschätzen, den er einen Monat später zum Geburtstag von Max schrieb:

Mein lieber Max,

Jedesmal, wenn ich mich so recht eingehend, mit meinen Lieben daheim unterhalten will, bedauere ich es, mich nicht in ein stilles Kämmerlein zurück ziehen zu können wo ich ungestört meinen Gefühlen keinen Zwang anzutun brauche, meinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Wohl oder Übel muß man sich den Verhältnissen anbequemen...

Zu Deinem Geburtstag sei von mir herzlich beglückwünscht. Im Geiste lege ich Dir die väterlich segnende Hand auf den Kopf[Anm. 9] und gebe Dir einen alle meine Wünsche ausdrückenden Geburtstagkuss. Möchtest Du Dich weiterhin so entwickeln wie bisher in körperlicher und geistiger Beziehung. Wenn ich dem Himmel für etwas dankbar bin, gerade seit den Tagen meiner Trennung von Euch und angesichts der Möglichkeit meines baldigen Ausrückens, so ist es die Gnade mit der Er Dich, lieber Max, als ältesten, mit erfreulichen, sittlichen, geistigen und körperlichen Gaben ausgestattet hat, die für mich, Deine liebe Mutter, und alle Deine Lieben bisher schon eine Quelle reicher Freude gewesen sind, die Dich lieber Max auch verpflichten sie weiter zu entwickeln, den lieben Hans[Anm. 10] immer ein Vorbild und ihm und der lieben Mutter – besonders während meiner Abwesenheit – eine Stütze zu sein. Ja, lieber Max, es ist für mich tatsächlich ein Faktor der Beruhigung Dich der lieben Mutter und dem lieben Hans zur Seite zu wissen...

Andere Briefe bestätigen die Liebe, die Zartheit, und die gegenseitige Hochachtung zwischen Albert und seiner Frau Ida. Zum Beispiel schrieb Albert, nachdem er schon ein Jahr im Militär gewesen war, seiner Frau diese Zeilen:

30.V.18. Es geht mir wie Dir, Liebste: Ich stehe des Morgens in aller Frühe auf, bin den ganzen Tag tätig, z.T. direkt für Dich u. abends um 11 Uhr setze ich mich an den Schreibtisch zu einer Zwiesprach[e] mit Dir. Dein l. Brief vom 26, den ich heute abend empfing, zaubert mir dabei Dein l. Bild vor meinem Auge und wir sitzen Seite an Seite bei einander und ich fühle meinen Kopfe, von Deinem Arm umschlungen, auf weichem warmem Polster ruhen, wie einst in seliger Zeit. Schätzchen, da muß ich zuerst die besorgte Frage nochmals an Dich richten. Was ist's mit Deinem körperlichen Unbehagen? Willst Du unsere Verabredung brechen und mir da etwas verheimlichen, was doch sonst nicht Deine Art ist? So mache ich mir denn allerlei Gedanken, die vielleicht ganz grundlos oder wenigstens übertrieben sind. Also bitte l. Schatz.

In diesem Brief hört man ein faszinierendes Echo eines früheren Briefes von Ida an Albert, vom 16. April 1917, ganz am Anfang ihrer Trennung:

Mein geliebter Albert,

Noch habe ich zwar nicht Deine Adresse, aber es drängt mich Dir vor dem Schlafen gehen gute Nacht zu sagen und im Geiste mit Dir zu plaudern. Bis jetzt habe ich ja eine Karte erhalten und heute nachmittag erst die auf der Du mir Deine Ankunft mitgeteilt hast. Wir haben mit Sehnsucht darauf gewartet und warten so auf die nächste Nachricht die gewiss schon ausführlicher von allem was Du mußt berichten wird. Dabei möchte ich bitten, Liebster, mir genau so zu schreiben wie es Dir zu Mute [ist], Du weißt, daß ich das Unvermeidliche mit Würde trage, und daß ich, wie es meine Art ist, immer lieber die Wahrheit erfahre als zu zweifeln und zu grübeln: ob's nun auch wirklich so ist?! Und dann, wozu hast Du Deine Frau, die nur dann zufrieden ist, wenn sie alles mit Dir teilen kann, selbst das Unangenehme. Versprichst Du es mir, lieber Schatz?

Diesen Brief schloss Ida mit diesen liebevollen Worten ab:

Dich lieber Albert, bitte ich immer Abends auch auf dem harten Lager zu denken, du liegst in meinem Arm. Vielleicht läßt Dich solcher Glaube leichter einschlafen.

Mit innigem Kuss,

Deine Ida

Man kann vermuten, dass Albert seine Frau und seine Kinder von den schrecklichsten Details seiner Kriegserfahrungen in diesen Briefen verschonte. Trotz dieser Art von Selbstzensierung bezeugen Alberts Briefe eine beeindruckende Weltanschauung – eine Mischung von Mitleid angesichts der Kriegsverwüstung, Humor angesichts der Schwierigkeiten, Frömmigkeit angesichts der Gefahr, und Optimismus angesichts der Tragödie.

Sein Mitleid für „den Feind“ ist in diesen Zeilen erkennbar, die Albert Mai 1918 auf dem Marsch irgendwo in Frankreich schrieb:

...Einige Stunden später war die ganze Batterie wieder auf dem Marsch, der bis in die tiefe Nacht währte. Ich könnte Euch selbst an Hand einer Karte beim besten Willen den genauen Weg, den wir marschiert sind, nicht angeben. Nur selten passierten wir ein Dorf. Meistens konnten wir Mannschaften, da uns keine Generalstabskarte zur Verfügung stand, und die Wegweiser häufig nicht zu erkennen waren, die Ortschaften nicht namentlich feststellen. Manchmal war von einer Menschenansiedlung kaum noch eine Spur zu sehen, da wo 1914 der Bauer noch friedlich & ahnungslos seiner Arbeit nachging, & im trauten Heim im Kreise seiner Familie zufrieden & glücklich lebte, bis der Krieg ihn nicht nur von seiner Scholle vertrieb, sondern auch all seine Wohnstätten buchstäblich von der Bildfläche verschwinden ließ. Der Fremde würde nicht vermuten, daß hier oder dort einmal ein wirkliches Dorf gestanden habe. So gründlich hat der Krieg dort aufgeräumt.

Sein trockener Humor zeigt sich nur ab und zu. In einem Bericht über ganz chaotische Frontumstände, in denen die Offiziere widersprüchliche Befehle gaben, finden wir diese dramatische Geschichte:

„Wohin wollen Sie?“ –„Auf Befehl vom Leutnant das Beob.Gerät holen.“ „Das ist ganz ausgeschlossen. Sie sind ja in der 1. Infanterielinie.“ Uns fuhr zwar der Schreck etwas in die Glieder, faßten uns aber wieder & entschlossen uns schnell, dem Leutnant das zu berichten. Neuer großer Krach. „Nichts ist unmöglich etc. etc. Nehmen Sie sofort die Leitung zur Beob.Stelle auf.“ -- Ein Befehl, der nicht ausgeführt wurde. Nach ¼ Stunde „Strecken Sie sofort eine Leitung zu der Stelle, wo Vize. Feldw. Torley liegt.“ „Jawohl, Herr L.“ Gerade waren wir fertig damit & wollten den Apparat anschließen, als ein Meldegänger uns von weitem zurückrief, da die Fahrzeuge zum Stellungswechsel angekommen seien. Was mir von meinen Sachen übrig geblieben war, wurde schnell zusammengepackt & entgegen dem allerhöchsten Befehl aufgeladen. Durch einen Zufall waren meine Decken am Tage vorher in der F. Stellung geblieben, außerdem Koppel mit Brotbeutel & Karabiner. Aus meinem Tornister hatte ich nur meine Taschentücher herausgenommen. Alles andere ist französisch geworden.

Als Prediger, Kantor, und Vorbeter war Albert ohne Zweifel ein tief gläubiger Mensch. Diese Charaktereigenschaft spiegelt sich oft in seinen Briefen nach Hause. Vielleicht überraschender ist das Ausmaß seines Optimismus angesichts seiner Kriegserlebnisse. Sowohl seine Gläubigkeit als auch dieser Optimismus erscheinen in diesem Brief, den er Max im Mai 1918 zu seinem 12. Geburtstag schrieb:

...Wenn Ihr Euch über den Gleichmut & die Zuversicht sowie die zufriedene Stimmung manchmal gewundert habt, die meine Berichte gewöhnlich atmen, so will ich Dir heute das Geheimnis davon verraten. Neben dem Gttvertrauen,[Anm. 11] das mich auch in den bösesten Momenten nicht verlassen hat, ist es das beglückende Bewußtsein, daheim zwei wohlerzogene, brave & pflichtbewußte Kinder und ein treu liebendes Mütterlein zu besitzen, deren Herzen in schönem Gleichklang zueinander schlagen, deren Gedanken täglich einen Flug gen Westen machen & sich in einem heißen Gebet für das in der Ferne in Liebe schlagende Vaterherz verdichten.

Mein lieber Max! Ich freue mich, Dir heute nicht nur zu Deinem Geburtstag gratulieren zu können, sondern Dich auch dazu zu beglückwünschen, daß Dich der Himmel bis heute in seinen Schutz genommen & Dir die Gabe verliehen hat, Deinen l. Eltern zur Freude & Dir selber zu Nutz & Frommen zu leben. Möchte der l. G-tt Dich und uns alle gesund erhalten & mich neben all den Millionen nach der glücklichen Heimkehr harrenden Feldgrauen in Gesundheit mit den Lieben daheim wieder & zwar recht bald vereinigen, dann wollen wir weiter uns des Lebens freuen & in Treue unsere zukünftigen Lebensaufgaben zu lösen suchen. Dann, hoffe ich, werden wir ein lebendes Beispiel dafür sein, daß man sich auch auf Erden einen Himmel schaffen kann.

* * * * *

Um dieses Kapitel zu schließen kann ich der Versuchung nicht widerstehen, zwei Briefe anzuführen, die Max und Ida an Albert ganz am Ende des Krieges – am 8. bzw. 10. November 1918 – schrieben. Meiner Meinung nach sind sie einmalige, faszinierende historische Dokumente, die die Stimmung der Bevölkerung in diesem Moment (eigentlich zwei verschiedene Stimmen, die Perspektiven eines Kindes und einer erwachsenen Frau) glasklar bezeugen.

Fangen wir mit diesem begeisterten Auszug eines Briefes des 12-jährigen Max an:

Lieber Vater!

...Was hältst Du von der Politik? Wir haben vorhin gelesen, daß in Bremen, Hamburg, Lübeck, Kiel, Köln, und anderen Seestädten die Soldaten und Matrosen einen Soldatenrat gegründet hätten. Dieser hätte gefordert, daß der Kaiser bis heute Mittag, den 8.11, abdankt usw. Eben liest Mutter vor, daß in München die Republik ausgerufen worden ist. Tante Rosa schrieb vorige Woche, sie würde Dir jeden Tag die Frankfurter Zeitung schicken. Da kannst Du, es selbst lesen. Es sind Parlamentäre an die Front geschickt worden, die jetzt sicher schon mit Foch[Anm. 12] [unlesbar] handeln. Vielleicht hört man morgen schon nicht mehr den Kanonendonner. In Wien war auch Revolution. Als keine Soldaten und Schutzmannschafften vorhanden waren, um die Ordnung in der Stadt zu wahren, stellte sich die Jüdische Nationalgarde dem Gouverneur, dem Führer der antisemitischen Stadt Wien zur Verfügung. So schreibt die Frankfurter Zeitung. Ja, ja, so geht's! –

Aus Platzmangel und Unwissenheit nur noch inn. Gr. u. Küsse

von deinem Max Gut Schabos!!!

In Eile!

Im starken Gegensatz zu ihrem Sohn schrieb Ida zwei Tage später aus einer ganz anderen Stimmung, denn sie hatte schon ausführlich die erschreckenden und unerwarteten Waffenstillstandsauflagen der Alliierten erfahren:

Mein geliebter Albert!

Zwar weiß ich nicht, ob diese Zeilen noch in Deine Hände gelangen – wo Du während ich Dir schreibe sein wirst. Die beiden letzten Tage haben auf jedem Gebiet so ungeheuere Umwälzungen gebracht, daß man nicht mehr weiß, was die nächste Stunde bringt. Und daß man da manchmal auch den Wunsch den Vater des Gedankens werden lässt – daß hier wie dort, d.h. auch beim Feinde, die neue Richtung durchgreifen möchte, daß eine große Verbrüderung stattfinde – das wäre die beste Lösung aus all den Wirrnissen – – –

Inzwischen fühle ich mich aus allen Himmeln solcher Illusionen gestürzt, – die Waffenstillstandsbedingungen kamen heraus und das Herz steht einem still, ob solcher wahnsinnigen jeder Gerechtigkeit spottenden Forderungen. Ich muß sie immer und immer wieder lesen, und es will mir nicht in den Sinn, wie so etwas möglich werden konnte; innerhalb so weniger Wochen ein solcher Zusammenbruch! Ob die Bewegung der Roten hier im Lande der Sache den letzten Knax gegeben, oder ob der Zusammenbruch an der Front entstanden war – wer weiß es? Bittere Tränen fliessen mir ob solchem nationalen Unglückes und wie wird es uns persönlich ergehen? Bricht jetzt alles zusammen und könnt Ihr Soldaten heim zu Euren lieben oder müsst Ihr an der Heimat vorbei fahren 30 km. rechts vom Rhein als neutrale Zone lassend?

Die Gedanken kreisen im wilden Chaos einem im Kopf. Auf alle Fälle rechne ich damit, daß Du mein Geliebter es möglich machst nach Hause zu kommen, wie ist mir ganz egal! Wenn Du auch wieder fort müsstest, nur daß ich Dich erst gesehen und gesprochen hätte und wir überlegen könnten, wie ich alles handhaben sollte. – Ich will Dir ja nichts schwer machen, aber ich denke wie alles kommen könnte, – aber [?] ob nun uns, wenn hier alles besetzt ist, das Gehalt weiter gezahlt und wovon im Nichtfalle man leben will, – so schwirrt mir allerlei im Kopf herum daß ich gerne mit Dir beraten hätte...

...Wenn ich nur bald wieder Nachricht von Dir hätte! Die letzte war vom 31. Oktober, aber von Mainz und Frankfurt hatten sie vom 3 November, daß Du beim Stab seiest, hoffentlich höre ich bald wieder ausführlich. Morgen wird die Entscheidung fallen! Möchten doch unsere Feinde auch durch die rote Bewegung gezwungen sein, die Waffen niederzulegen und möchte der Allmächtige Dich behüten und beschützen auf allen Deinen Wegen. Geliebter, gute Nacht für heute, innigst grüsst und küsst Dich Deine Ida

* * * * *

Innerhalb von zwei Wochen wurde Albert demobilisiert. Kurz danach konnten Ida, Max, und Hans ihren geliebten Albert mit der größten Freude und der tiefsten Erleichterung wieder in den Familienkreis aufnehmen. Vor der Familie und vor der neugeborenen Republik lagen noch höchst schwierige Jahre. Aber in den ersten Nachkriegstagen konnte die Familie Levi sich zuallererst auf ihr Glück konzentrieren, dass ihr Familienvorstand dank Gottes Gnaden heil und gesund zurückgebracht worden war.

Und Albert? Wie waren seine Gedanken? Weil er jetzt zurück in der Familie war, brauchte er keine Briefe mehr nach Hause zu schreiben. Deshalb gibt es darüber keine direkte Dokumentation. Aber zwei kurze Ausschnitte eines Feldpostbriefes von May 1918 geben uns eine Ahnung seiner Nachkriegserwartungen. Er schrieb über eine Reihe unangenehmer Begegnungen mit einem antisemitischen „Lausbub von Unteroffizier“ – und seine Reaktion darauf. Den Ausgang (la dénouement) beschrieb er mit diesen Worten:

An die 250 Mann & 1 Dtzd. Vorgesetzte standen auf dem Platz. Nachdem die einzelnen Leiter ihre Abteilungen gemeldet hatten, konnten wir „rühren“. In diesem Augenblick hörte ich wieder seine anulkenden Worte. Er hatte aber kaum die ersten 3 ausgesprochen, als ihm meine Faust im Nacken saß. Glücklicherweise waren die Vorgesetzten im Gespräch miteinander gewesen, sonst hätte mir leicht etwas Unangenehmes blühen können. Auch das nun folgende Wortgefecht blieb unbemerkt. Die große Majorität hatte ich auf meiner Seite & die meisten haben dem Lausbub den Jagdhieb gegönnt. Dieser Umstand sowie das eigene Schuldbewußtsein werden ihn wohl auch davon zurückgehalten haben, die Sache zu melden. Er wäre mitbestraft worden. Wahrscheinlich wäre ich aber schärfer herangezogen worden, da es vor versammelter Mannschaft passierte. Der Zorn hatte mich übermannt, zum zweiten Male würde ich's doch nicht wieder so weit kommen lassen.

Es war doch in diesem Kontext, dass Albert diese aufschlussreichen Zeilen an Ida in einem früheren Teil desselben Briefes schrieb:

Unser Btl. liegt seit dem 18. Mai in Belgien in Ruhe. Vielleicht muß ich von hier auch dorthin zurück. Von einem übergroßen Idealismus kann doch auch bei mir keine Rede mehr sein in der in Betracht kommenden Richtung. Wenn ich's hier auch 1000x besser als an der Front habe, ich bin doch immer fern der Heimat & Familie & das sagt alles. Wenn ich aber so G.w. wieder heimkomme, bin ich froh, jeden, der es wissen will, ohne zu erröten, versichern zu können, daß ich zu jeder Stunde & in jeder Lage meine Bürgerpflicht erfüllt habe. Du wirst sehen, l. Schatz, daß es manchmal notwendig sein wird.

Das allerdings sagt alles.

0.7.Kapitel 5: Die nicht so Goldenen Zwanziger Jahre

Obwohl der Krieg 1919 offiziell zu Ende war, und die Familie Levi wieder zusammen, waren die ersten Nachkriegsjahre für ganz Deutschland eine außerordentlich schwierige Zeit. Die neue Republik musste versuchen, sich auf einer soliden Grundlage zu etablieren – angesichts einer ungeheuren Menge von unerhörten Herausforderungen, hauptsächlich in den ökonomischen und politischen Bereichen. Aus Platzgründen können wir diese Probleme hier nicht ausführlich beschreiben; stattdessen müssen diese Schlagwörter genügen, um die schlimmsten Ereignisse wachzurufen: Demobilisierung, der Vertrag von Versailles, Inflation, gewaltsame Kämpfe zwischen Rechtsextremisten und Kommunisten, politische Unsicherheit, und die Besetzung durch die Alliierten.

Trotz dieser schwierigen nationalen Umstände musste die Familie Levi, wie alle Deutschen, irgendwie ihren Weg durch das Leben finden. Und so fing die Familie Levi an, ihr neues Nachkriegsleben zu erschaffen. Wörtlich zu erschaffen! Das heißt, im Sommer 1920 berichtete Ida der Familie, dass sie nach 11 Jahren wieder schwanger war – und anscheinend nicht zufällig! In ihrem Tagebuch von 1921/22 beschrieb Ida diese Zeit mit folgenden Zeilen:

Der unselige Krieg war zu Ende – so sehr einem das Unglück des Vaterlandes – man hatte ja bis zu letzt noch an einen glücklichen Ausgang geglaubt – zu Herzen ging (ich konnte nicht an eine Besetzung unserer schönen Rheinstädte denken, ohne daß mir das Herz vor Schmerzen brannte und mein geliebter Mann noch draußen in der Hölle – trotzdem war mir das unerwartet Schreckliche, was Deutschland zustieß, vorläufig das Schlimmste) so glücklich war dann jeder, der wenigstens sein Kostbarstes aus dem Unglück gerettet hatte. Und wir nahmen unser harmonisches Familienleben wieder auf und freuten uns trotz schlechter Zeiten unseres uns wieder geschenkten Glückes.

Und leise leise und dann immer stärker wuchs unsere Sehnsucht nach einem kleinen lieben Schwesterlein für unsere großen Jungen und endlich kam der ersehnte Augenblick.

Ihre Schwangerschaft dürfte wohl nicht ohne Risiko gewesen sein (sie war schon 41), aber als ihre Wehen März 1921 endlich – und frühzeitig --anfingen, brachte sie allen eine große Überraschung mit. In Idas eigenen offenen Worten ihres Tagebuches:

Ein Winter voller schwerer Sorgen lag hinter mir. Ich fühlte mich körperlich meist so unpässlich, daß ich liegen mußte und dachte noch keineswegs, daß der Termin für die Ankunft des Kindleins schon da sein könnte und als ich es fühlte, ward mir angst und bang, daß all die schweren Sorgen vergebens ertragen sein könnten und heißes inbrünstiges Flehen stieg zum Himmel um Beistand in der schweren Stunde, schwer und 7 Wochen verfrüht.

– Ich kann mich auch kaum der Gedanken erinnern , auch nicht des Momentes, in dem man mir bekannte: Sie werden 2 Kindlein das Leben schenken, mein einziges Gebet: nur gesund bleiben, denn was ist eine Familie aus der die Mutter hinweggerissen, was kann sie in einer Zeit, wie sie uns bevorstand, anfangen? Und als sie dann so gegen 12 Uhr nachts an einem Freitag abend[ ] – verhalf der Arzt einem ganz winzigen kleinen Mägdelein zum Leben. Und eine ½ Stunde später kam dann der Bruder ganz selbstständig nach, und der Arzt mir sagte „nun sehen Sie zu, daß Sie eines davon lebend durchbringen“ erwiderte ich nur „was an mir liegt, solls nicht fehlen“ was ich da so selbstverständlich auf mich nahm, war mir selbst nicht bewusst. Ob man in einem solchem Moment überhaupt klar denkt? Ich glaube wohl, denn als der Arzt eben die Bemerkung machte, wollte in mir wohl sekundenlang der Wunsch aufsteigen: wenn nur eins, dann wünsche ich mir doch das Mädchen – aber ich dachte es nicht aus, sondern wieder wie ein Gebet. Was leben kann, soll leben, ob Mädchen oder Bub.

Vier Monate nach der Geburt der Zwillinge feierten andere Leute anderswo eine andere Art von Geburt: die Gründung der NSDAP in München im Juli 1921 mit Adolf Hitler als Parteivorsitzender.

Ja, die Ankunft der Zwillinge erfreute die ganze Familie, aber der kleine Walter brachte Sorgen ins Leben mit: eine angeborene Kinderlähmung (sodass er u.a. den rechten Arm fast nicht benutzen konnte, und das rechte Bein kürzer und schwächer als das linke war) und eine Lernbehinderung, die nach ihren Symptomen (z.B., Zerstreutheit, Unaufmerksamkeit, und eine unvoraussagbar wechselnde Lernfähigkeit) dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS; auf Englisch: Attention Deficit Disorder, ADD) ähnelte. Natürlich erschwerte diese Behinderung Walters Erziehung in der Schule und anderswo, sogar in den ersten Jahren.

Zusätzlich zu diesen Problemen mit Walter gab es natürlich jetzt neue finanzielle Probleme: Erstens, weil die Familie jetzt noch zwei Kinder mehr hatte, und zweitens, weil die Nachkriegsinflation immer schlimmer wurde. Wenn Albert 1914 einen US-Dollar gekauft hätte, hätte er dafür nur 4 Mark bezahlt. Im Vergleich dazu kostete ein Dollar zum Ende 1921 160 Mark – vierzig Mal mehr! Weil das schon schlimm genug war, hätte niemand in dieser Zeit sich vorstellen können, dass der Preis eines Dollars im November 1923 4.2 Billiarden Mark erreichen würde. Aus diesen ökonomischen Gründen fassten Albert und Ida widerstrebend einen Entschluss: Der akademisch begabte Max würde sein Abitur nicht abschließen; stattdessen sollte er am Ende der 11. Klasse nach Frankfurt umziehen, um eine Stelle als Banklehrling anzunehmen und dadurch Geld für die Familie zu verdienen. In ihrem Tagebuch beschrieb Ida ihr Bedauern darüber so:

Am 1. Mai zieht ihr großer Bruder in die Fremde nach viel hin und herüberlegen unsererseits. Die [ökonomischen] Verhältnisse entwickeln sich immer trüber und es ist nicht abzusehen, wie sehr die Teuerung noch unser Leben beeinflussen wird. Nur ungern haben wir den Jungen bei seinen Anlagen seinem Fleiß und Pflichteifer von der Schule genommen, doch mehr der Not gehorchend, möchten wir, daß er nicht mit so viel Entbehrungen – die Kinderjahre brachten sie schon genug durch die Kriegsverhältnisse – seine Entwicklungsjahre verbringt. – Die Kleinen vermissen ihn noch nichtmal, wir dafür umso mehr, er selbst sehnt sich wohl noch nicht so viel nach den kleinen Geschwistern. Daß er mit ihnen noch mehr verwächst, das alleine wäre mir Grund gewesen, ihn noch hier zu behalten, aber in Zeiten der Not muß man schon manchen persönlichen Wunsch unterdrücken.

Am 14. November 1923 – genau zum Höhepunkt der Inflation, am Tag vor der Währungsreform – schrieb der 17-jährige Max in Frankfurt diese Zeilen (u.a.) an seine Eltern in Mayen:

Liebe Eltern! Lieber Hans!

...Hier ist alles in Ordnung. Im Geschäft habe [ich] nicht mehr so viel zu tun u. arbeite auch nicht mehr so intensiv, da das Fräulein, das auf Urlaub war, wieder zurück gekommen ist. Hatte ich Euch eigentlich geschrieben, dass zwei Beamte von uns 600 Milliarden unterschlagen hatten? Am nächsten Tag sassen sie schon [im Gefängnis]... Mir laufen eben täglich Papiere im Werte von 12-15 Billionen durch die Hände. Gestern haben wir alles Wertvolle, auch Bücher in den Tresor u. in die Kassenschränke verschlossen, weil wir Unruhen befürchteten, die auch eingetreten sind, aber keinen grossen Umfang annahmen...

Für die vergangene Woche habe ich netto M [Mark] 7.018.000.000 bekommen. Dafür kostet das cbm Gas 190.000.000, das 1200 gr Brot, das jetzt frei wird – das Kommunalbrot wird aufgehoben – M 380.000.000, der Buchindex [=?] 1.100.000.000, Milch 66.000.000, Centner Brikett 1.000.000.000. Ob ich diese Woche das Geld fur's Seifer Chajim[Anm. 13] aufbringen kann, weiss ich noch nicht.

Knapp fünf Tagen davor geschah ein anderes schicksalhaftes Ereignis in München: der Bierhallenputsch von Adolf Hitler, nach dessen Scheitern Hitler verhaftet wurde. Während seiner relativ kurzen Zeit im Gefängnis schrieb er Mein Kampf.

Im selben Jahr – 1923 – feierte Albert sein silbernes Amtsjubiläum nach 25 Jahren als Volksschullehrer. Er bekam dazu einen langen und langatmigen Brief vom Oberbürgermeister, und die Mayener Zeitung zollte ihm mit einem kleinen Artikel Anerkennung:

...Er hat es verstanden, sich auch in hiesiger Stadt die Verehrung und Liebe der ihm anvertrauten Jugend sowie die Wertschätzung deren Eltern und die Achtung nicht nur der jüdischen Gemeinde, sondern auch aller seiner Mitbürger zu erwerben. Mögen dem Herrn Jubilar, der auch im Dienste der Synagoge sich viele Verdienste erworben hat, noch viele Jahre segensreicher Wirksamkeit beschieden sein!

Angesichts der Gehaltseinschränkung, die alle Staatsbeamte in diesen Nachkriegsjahren schon erhalten hatten, hätte ein Gehaltszuschlag Albert sicher besser gefallen. Aber dieses Mal musste er nur mit schönen Worten zufrieden sein.

Nachdem das Wunder der Rentenmark die Inflationskrankheit geheilt hatte, gab es ungefähr fünf Jahre (1924-1928), in denen Deutschland bessere wirtschaftliche und politische Zustände genoss. In den „Goldenen Zwanzigern“ fanden u. a. diese hochwichtigen Ereignisse statt:

- September 1924: Der Dawes Plan regelte die Höhe der deutschen Reparationen und deren Zahlungsmodus neu. Die Forderungen der Siegermächte wurden an die tatsächliche Zahlungskraft der Weimarer Republik angepasst. Die im Plan enthaltene Finanzanleihe kurbelte gleichzeitig die deutsche Wirtschaft an.[Anm. 14]

- Sommer 1925: Die französische Besetzung des Ruhrgebiets endete.

- Ende 1926: Die 7 Verträge von Locarno, die Deutschland in diplomatischen Kreisen sehr halfen, wurden abgeschlossen.

- September 1926: Deutschland wurde als Mitglied des Völkerbundes (League of Nations) aufgenommen!

Auf ihrer viel kleineren Bühne machte die Familie Levi in diesen ruhigeren Jahren immer weiter: Max arbeitete immer noch als Banklehrling in Frankfurt, sein Bruder Hans lernte immer noch am Gymnasium, und die Zwillinge, Ruth und Walter, wuchsen auf. Nachdem die Zwillinge in Alberts Schule angefangen hatten, wurde Walters Lernschwäche leider viel deutlicher. Das bestätigte Lehrer Levi (sein Vater) ehrlich und klar, in diesem Bericht von 1928 über seinen 7-jährigen Sohn:

Im Unterricht: Walter hat mir in den 2 Jahren seiner Schulzeit Rätsel über Rätsel aufgegeben. Schüler, die durch Mangel an Begabung verhältnismäßig viel Arbeit verursachen, hat man in jedem Jahrgang. Walter aber halte ich für normal beanlagt auf Grund meiner Beobachtungen.

Schon die ersten Rechenoperationen machten ihm große Schwierigkeiten, obwohl ihm die Zahlenbegriffe bald klar waren. Eine Aufgabe, die er 3x richtig löste, brachte er zum 4. Mal nicht heraus. So kommt es heute noch oft vor, daß er schwierige Aufgaben nacheinander schnell u. sicher herausbringt und dann plötzlich bei der kleinsten Additionsaufgabe derselben Art versagt.

Sein Hauptfehler ist seine Zerstreutheit. Durch den geringsten Anlaß läßt er sich ablenken. Die Fliege an der Wand, die sein Interesse erweckt, kann er minutenlang verfolgen, während der interessanteste Unterricht dann spurlos an ihm vorübergeht. Meine Aufregung darüber berührt ihn nur einen Augenblick. Im nächsten Moment ist alles vergessen u. er hat sich wegen Unaufmerksamkeit eine neue Rüge verdient. Aus gleicher Veranlassung wahrscheinlich bringt er es nur selten fertig, beim Spaziergang mit der Familie bei seinen Angehörigen zu bleiben. Weil er überall abgelenkt wird, bleibt er dauernd zurück. Ebenso ist's beim Essen: er folgt jeder Unterhaltung u. vergißt dabei, wozu er vor seinem Teller sitzt...

Man kann sich nur vorstellen, wie peinlich es Albert gewesen sein musste, seinen eigenen Sohn als ungehorsamen und unfähigen Schüler in seiner Schule zu haben!

Das Jahr 1929 brachte der Familie eine große Veränderung – knapp ein halbes Jahr bevor die globale Finanzkrise weltweit zu starken Umbrüchen führte. Die Veränderung für die Familie Levi war die Entscheidung von Max, nach Amerika auszuwandern. Die Tatsache, dass sein geliebter Vetter Erich Hirschmann von seinem Arbeitgeber Opel gleichzeitig in die USA geschickt wurde (zu einem 2-jährigen Aufenthalt), half Max sicher diesen mutigen Schritt zu machen. Aber anscheinend verstand er auch, dass er in Amerika viel bessere Ausbildungsmöglichkeiten haben würde, die ihm damals in Deutschland nicht zur Verfügung standen.

Und so schifften die beiden Vettern sich am 26. Februar 1929 auf der „West Eldara“ in Rotterdam ein, und sie kamen am 19. März in New York an. Dieser große Sprung vorwärts in ein fremdes Land würde die Familie von Max – seine Geschwister und Eltern, und auch andere Verwandte – in den kommenden Jahren vor Hitler und damit dem fast sicheren Tod retten. Denn mein Vater Max erwarb so schnell wie möglich die amerikanische Staatsangehörigkeit, die in den dreißiger Jahren der Schlüssel zur Rettung der Familie – fast wie ein moderner „Judenschutzbrief“ – wurde.

0.8.Kapitel 6: Sechs Jahre im „Dritten Reich“: Verfolgung, Verrat – und Flucht

Albert und Ida Levi überstanden sechs Jahre im Dritten Reich (1933-1938), bis zu ihrer Flucht im Januar 1939 nach Amerika. Für dieses Ehepaar, wie für fast alle deutschen Juden, war diese Zeit zuerst „nur“ von Unsicherheit, Trennungen, Angst, Ausgrenzung und Ausbeutung gekennzeichnet. Aber dann verschlimmerte sich die Atmosphäre noch mehr, und war eine Zeit von wachsender Gefahr, offener Verfolgung und mehrfachem Verrat gekennzeichnet. Auf diesen wenigen Seiten können wir nur eine Kurzfassung von diesen Jahren geben. Aber der tiefere historische Hintergrund ist bekannt. Einige der wichtigsten Ereignisse in diesem Zusammenhang seien hier aber doch genannt:[Anm. 15]

| 30. Januar 1933 | „Machtergreifung“ der NSDAP, Vereidigung Adolf Hitler als Reichkanzler |

| 28. Februar 1933 | „Reichtagsbrandverordnung“: Bürgerrechte der Weimarer Verfassung werden außer Kraft gesetzt |

| 24. März 1933 | Ermächtigungsgesetz, welches u. a. der Reichsregierung ein Gesetzesbeschlussrecht einräumt |

| 1. April 1933 | Boykott von Geschäften im Besitz deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und jüdischer Abstammung |

| 7. April 1933 | Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums: „Beamte, die nicht arischer Abstammung sind in den Ruhestand zu versetzen.“ |

| 10. Mai 1933 | Beginn der öffentlichen Verbrennungen von Büchern, deren Inhalt von den Nazis für „undeutsch“erklärt worden war |

| 14. Juli 1933 | Gesetz gegen alle Parteien, ausschließlich der NSDAP |

| 5. Feb. 1934 | Prüfungsordnung für Ärzte und Zahnärzte: „Nichtarier“ werden zu Prüfungen nicht mehr zugelassen |

Bevor viele Leute richtig ahnen konnten, was von Hitler und der NSDAP zu erwarten war, war mein Vater Max (das älteste Kind von Albert und Ida) – aus ökonomischen Gründen – schon 1929 nach Amerika ausgewandert; dank dieser Entscheidung konnte Max schon August 1934 seine amerikanische Staatsbürgerschaft erwerben. Knapp drei Wochen später fuhr er, mit seinem neuen amerikanischen Reisepass in der Hand per Schiff nach Le Havre, um dann auf dem Landweg zu den Eltern in Mayen zu reisen. Dort versuchte er Albert und Ida zu überzeugen, dass sie beide, zusammen mit ihren jüngeren Kindern, den Zwillingen Ruth und Walter, auch nach Amerika auswandern sollten – und dies so bald wie möglich. Für den Fall, dass Albert und Ida nicht dazu bereit wären, sollten sie wenigstens die 13-jährigen Zwillinge zu Max (und seiner neuen Frau Anna) in New York schicken.

Leider waren Albert und Ida damals noch nicht bereit, ihre Gemeinde, ihre Großfamilien, und ihr Vaterland zu verlassen. Anscheinend glaubten sie – genau wie viele deutsche Juden – dass sie irgendwie zurechtkommen würden. Max fuhr also allein nach Amerika zurück. Aber sein 24-jähriger Bruder Hans, der schon Medizin studierte, nahm seine Botschaft viel ernster, besonders nachdem ein Nazigesetz von Dezember 1935 eine Quote eingeführt hatte, die eine Zulassung „nicht deutschblutige[r]“ Ärzte stark einschränkte. Hans vergeudete keine Zeit: 1935 promovierte er, heiratete, und wanderte mit seiner neuen Frau Margot nach Amerika aus.

| 15. Sept. 1935 | Die sogenannten „Nürnberger Rassegesetze“ wurden verabschiedet (einschließend einer Bestimmung in Bezug auf die Unterbindung der Berufstätigkeit von jüdischen Ärzten, Zahnärzten, Apothekern, Rechtsanwälten und Patentanwälten). |

Schon am nächsten Tag schrieb Max diese Zeilen an seine Eltern (diesmal auf Englisch, vielleicht in der Hoffnung, dass sie jetzt motivierter sein würden, ihre englischen Sprachkenntnisse zu üben):

16. Sept. 1935

My dear ones,

Your letter of the 1st arrived here this morning and I hasten to answer in order to do away with your attitude of hesitancy, an attitude which I well understand.

You write about our children. We feel that under the circumstances Ruth & Walter are our children. And as long as we feel that some day or other it may become imperative for them to come over here, we feel that we have to be prepared. And since we feel that ultimately they have to come here anyhow, they should come soon, the sooner the better. I feel that yesterday's acceptance of the new laws over there has brought you much closer to our point of view.

As far as the financial side is concerned, that is only of secondary importance if compared with the other sides of the problem. And I think confidently that that won't trouble us much. I feel light coming from all sides

And our own babies. We shall have them, in time, you may rest assured about that.

We see things as they are and even as they come and will probably come. You, I am afraid, still see them too much as you would like them to be. I think we do see realities.

In Alberts Antwort sieht man, dass Albert und Ida einverstanden waren – obwohl nur „im Prinzip“ – „die Zwillinge baldigst [nach New York] zu schicken.“ Dieses Mal schrieb Albert an seine Schwiegertochter Anna (genannt Anachnu), weil sie bald Geburtstag hatte. (In seinen Zeilen sieht man auch die unerwartete und vielleicht überraschende Tatsache, dass Albert und Ida irgendwie Geld nach New York schickten. Man kann vermuten, dass dieses Geld die täglichen Kosten von Ruth und Walter bezahlen sollte, besonders weil Max und Anna damals sehr wenig Geld verdienten.)

24.9.35 [Mayen]

Mein liebes Töchterlein!

Dieses Mal gelten unsere Zeilen in erster Linie Dir, l. Anachnu. Empfange zu Deinem Geburtstag auch von mir die herzlichsten Glückwünsche, deren Inhalt kaum anders aussieht, als wie der meiner Rosh-Haschanah Wünsche wie überhaupt bei Menschen, die so gut sind, wie wir es sein wollen, nicht anders aussehen können. Ihre Erfüllung beschert Dir des Lebens höchstes Glück.... Liebe Anachnu, wie ich Dir neulich schrieb: 3 unserer monatlichen Sendungen sollen Dein persönliches Budget etwas stärken zwecks Erfüllung ganz persönlicher Wünsche.

Soeben kommt Euer l. Brief vom 16. an. Sehr schnell. Innigen Dank! Leider kann ich auf Einzelheiten jetzt nicht mehr eingehen. Mutter wird ihn eingehender beantworten. Im Prinzip gehen wir mit Euch einig, die Zwillinge baldigst zu schicken und werden uns wegen eines Affidavit nach Washington[Anm. 16] nach Rosh Ha-Schanah wenden. Vielleicht ist die Sache dadurch etwas schwieriger geworden, daß Onkel Rudolf erst vorige Woche eins für Toni Katz,[Anm. 17] Frkf. ausgestellt hat, wie wir heute von Washington berichtet bekommen. Nous verrons. [sic] Versuchen werden wir, u. der Plan mit dem Kommittee führt schließlich auch zum Ziel. Schalom, Euer Vater.

[P.S.] Daß ich an eine Übersiedlung der Alten noch nicht denke, mag Euch ein Beweis unseres Wohlbefindens sein. Wie unsere Ansicht in einigen Monaten ist, kann ich heute nicht sagen.

| 1. Okt. 1935 | Juden sollen nur die [jüdischen] Volksschulen besuchen. |

Tatsächlich waren Albert und Ida nicht nur „im Prinzip“ einverstanden, aber ziemlich schnell auch in der Praxis: als Geschenk zu ihrem 15ten Geburtstag, sozusagen, bekam Ruth im März 1936 eine Reise zu ihrem ältesten Bruder in Amerika. Ihr Zwilling Walter hätte mit Ruth fahren sollen, aber die Amerikaner weigerten sich – sicher wegen seiner Körperbehinderung – ihm ein Einreisevisum zu gewähren. Die Familie musste noch ein Jahr darum kämpfen, bevor er irgendwie sein Visum bekam. Im März 1937 schiffte sich dann auch Walter ein – aber als er auf Ellis Island ankam, wurde er von der Einwanderungsbehörde nicht hereingelassen – sicher wieder wegen seiner Körperbehinderung. Sein Bruder Max, zusammen mit anderen Verwandten, musste vier bange Tage bürokratisch kämpfen, um ihn zu „befreien.“ Aber am Ende konnte Max diese triumphierenden Zeilen nach Mayen schreiben:

March 23, 1937

Dear Parents:

You can't imagine the happiness in our family, the wave of happiness that overwhelmed our hearts, when this afternoon we received official and unofficial information from Washington D.C. that our Walter was finally granted admission to the United States. To-morrow morning I shall call for him at Ellis Island where he spent more than four days, and take him home. With us rejoice a good many friends who knew about it and to whom we appealed for advice and help. And it was gratifying and touching to see how all our friends went to work and set all wheels into motion to help us. Walter himself took it very bravely. We ourselves spent a few days of high tension and worry, and are glad that it is over

Mit ihren vier Kindern jetzt in Sicherheit in Amerika konnte Mutter Ida anscheinend nicht zu Hause in Deutschland bleiben: Schon am 12. Mai 1937 (nur 2 Monate nach Walters Ankunft in New York) fuhr Ida selbst nach Amerika – aber nur zu Besuch! Es fällt leicht, sich ihre Freude beim Wiedersehen mit allen vier Kindern vorzustellen. Viel schwieriger wäre es, sich ihre gemischten Emotionen vorzustellen, als sie sich Ende Juli wieder einschiffte, um nach Nazideutschland und einem unsicheren, immer bedrohlicheren Schicksal zurückzufahren. Aber Albert und die jüdische Gemeinde erwarteten ihre Rückkehr – also kehrte sie zurück. Wie sie einmal früher schrieb, „in Zeiten der Not muß man schon manchen persönlichen Wunsch unterdrücken.“[Anm. 18]

Während ihres Besuches in New York besprachen Max und Ida sicher oft die verschlechternden Umstände und die anwachsende Gefahr für Juden in Nazideutschland. Aber der Aussage ihrer Tochter Ruth zufolge, die ich viele Jahre später hörte, wollten Albert und Ida nicht ihre jungen Kinder im Ausland finanziell belasten. Dazu muss man bemerken, dass fast alle Leute in Deutschland – Juden oder Christen, linke oder rechte Politiker – im Jahre 1937 nicht voraussehen konnten, wie schlimm es den Juden in Nazideutschland noch ergehen würde. Und deshalb blieben Albert und Ida noch viele Monate in Mayen – bis kurz nach der „Reichskristallnacht“, oder besser gesagt, den Novemberpogromen von 1938.

| 15. April 1938 | „Staatsangehörige Juden“ dürfen nicht mehr promovieren. |

| 25. Juli 1938 | Jüdischen Ärzten wird die Zulassung entzogen. |

| 27. September 1938 | Jüdischen Rechtsanwälten wird die Zulassung entzogen. |

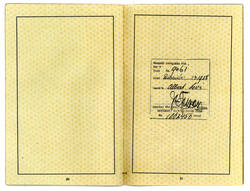

| Oktober 1938 | Die Reisepässe von Juden müssen mit einem J (für „Jude“) gestempelt werden. |

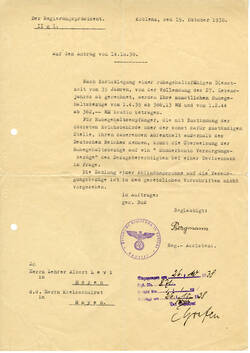

Am 14. Oktober 1938 schrieb Albert endlich an den Regierungspräsidenten in Koblenz, um zu fragen, wie hoch seine Pension sein würden, wenn er am 1. März 1939 in Ruhestand ginge; nach einer schnellen Antwort schrieb er diese lange aufgeschobenen Zeilen:

Antrag des Lehrers

Albert Levi, Mayen

um seine Pensionerung

Mayen, den 6. Nov. 1938

Unter Bezugnahme auf den in meinem Schreiben v. 14. Okt. d. J. [dieses Jahr] gemachten Krankenbericht und unter Voraussetzung der Genehmigung beiliegenden Gesuches richte ich hierdurch an die Regierung die höfliche Bitte, mich zum 1. März 39 in den Ruhestand zu versetzen und die Uberwg. [Überweisung] der monatlichen Ruhegehaltsbezüge auf „Sonderkonto Versorgungsbezüge“ einer Koblenzer Devisenbank veranlassen zu wollen.

Albert Levi, Lehrer

- Korrespondenz über Alberts Ruhestands (1938)[Bild: Judith Levi]

| 7. November 1938 | Der deutsche Diplomat Ernst vom Rath wird von dem 17-jähriger Juden Herschel Grynszpan in Paris ermordet; diese Ereignis diente als Vorwand für die folgenden Pogrome. |

| 9/10. November 1938 | Die Reichspogromnacht („Reichskristallnacht“). |

| 12. November 1938 | Verordnung über eine [sogenannte] Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit, d.h., „die Zahlung einer Kontribution von 1.000.000.000 (1 Milliarde) Reichsmark an das Deutsche Reich.“ und Einleitung der Zwangsarisierung durch die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben... |

Wie kann man eine Nacht wie die Reichspogromnacht angemessen beschreiben? In Mayen kamen die Naziverbrecher im Schutz der Dunkelheit, um die Synagoge niederzubrennen und ihre andere Zerstörungswut zu verwirklichen. Ein Zeitzeuge, der damals nur 10 Jahre alt war, beschrieb die Zerstörungsszene so:[Anm. 19]

Nach wie vor waren nur wenige Menschen auf der Straße [wo er mit seiner Mutter stand]. Auch das Aufgebot der Brandstifter schien nicht allzu groß zu sein. Sie hielten sich im Innern der Synagoge auf und hatten offensichtlich Schwierigkeiten, das Kirchenschiff in Brand zu setzten. Um dies zu bewerkstelligen, hatten sie das Synagogengestühl aufeinandergestapelt, mit Benzin übergossen und, wie vermutet wurde, mit Übungsbrandbomben, die damals allenthaben bei Luftschutzübungen verwendet wurden, gezündet. Dies alles brannte im inneren Kirchenraum, doch die Flammen griffen zunächst nicht in das Dachgestühl über. Nach und nach hatten sich weitere Zuschauer eingefunden, die nun mehr oder weniger ungestört von der Straße aus... den sich ausbreitenden Brand beobachten konnten... Das war etwa um 7.30 Uhr [morgens].

... Die unmittelbaren Akteure waren von „auswärts“ gekommen. Die Organisation hatte für Anonymität gesorgt..

[Später am selben Morgen kam Schaefgen von der Schule zurück.] Zu diesem Zeitpunkt war der Dachstuhl bereits im wesentlichen abgebrannt und Teile davon in das Kircheninnere gestürzt. Einige Wochen nach dem Brand wurden die männlichen Juden dazu verpflichtet, den Brandschutt abzuräumen. Dazu wurden Schaufeln und Spitzhacken ausgeteilt. Der Schutt ist abgefahren worden. So standen denn nur noch die ausgebrannten Grundmauern. Ein schauerliches Bild; ich hatte eine zeitlang Angst, daran vorbeizugehen...

Der Brand der Synagoge war nicht die einzige Schandtat in Mayen. Wie überall in Deutschland wurden Schaufenster eingeschlagen, Geschäftsräume und Wohnungen demoliert. Es soll auch Mißhandlungen gegeben haben.... Anzumerken ist noch, daß den deutschen Juden später eine Bußzahlung von 1 Milliarde Mark auferlegt wurde.[Anm. 20] Sie mußten den angerichteten Schaden bezahlen. Außerdem wurde die Zwangsarisierung aller jüdischen Geschäfte und Handwerksbetriebe angeordnet.

In dieser Nacht waren Albert und Ida zu Hause, und konnten die Flammen und den Rauch von ihren Fenster aus sehen und riechen. Man kann sich ihre Reaktionen kaum vorstellen, als sie ihre geliebte Synagoge – zusammen mit ihrer Zukunft in ihrer Heimat – verbrennen sahen. Um eine gewisse Zeit (wir wissen nicht wann) kam die Mayener Polizei, um Albert in „Schutzhaft“ zu nehmen und ins Arresthaus zu bringen. Dort blieb er – zusammen mit anderen jüdischen Männern aus Mayen, die älter als 50 waren – einige Tage; die Frauen durften ihnen koschere Speise und warme Kleidung hineinbringen. Die jüngeren Männer erlitten viel Schlimmeres: sie wurden in Dachau zwei Wochen interniert, wo sie Entsetzliches ertragen mussten. Nach zwei Wochen wurden sie entlassen mit der Verwarnung, sofort Deutschland zu verlassen und nie von ihren Internierung zu erzählen.

Den in Deutschland verbliebenen Juden wurde nach der Reichspogromnacht nun endlich der Ernst der Lage bewusst. Zwischen Hitlers „Machtergreifung“ und November 1938 hatten 150,000 Juden – 30% der deutschen Juden – Deutschland schon verlassen. Bis Kriegsbeginn flohen noch etwa 150,000 Juden aus Deutschland – aber nur wenn sie das lebensrettende Glück hatten, ein Land zu finden, das ihnen eine Einreisebewilligung gab. Dank der Bemühungen meines Vaters und anderer Verwandten, die schon in Amerika lebten, fanden sich Albert und Ida in dieser gesegneten Gruppe: Sie bekamen US-amerikanische Visa. Aber zuerst musste Albert die üblichen – und besonderen – bürokratischen Hürden überwinden, namentlich:

- 10. Dezember 1938: Albert bezahlte die Forderung der sogenannten „Judenvermögensabgabe“ von 1000 RM.

- 11. Dezember 1938: Albert schrieb an den Regierungspräsident in Koblenz, um eine Beurlaubung ab 6. Januar 1939 bis zur Versetzung in der Ruhestand (1. März 1939) zu erbitten. (Der Reg. Präs. sei – nach seiner Antwort von 20. Dez. – damit einverstanden gewesen.)

- 22. Dezember 1938: Albert und Ida bekamen ihre Reisepässe, die für ein Jahr gültig waren und mit einem „J“ für „Jude“ gestempelt wurden.

- 27. Dezember 1938: Albert und Ida fuhren zum amerikanischen Konsulat in Stuttgart, wo sie – Gott sei Dank – ihre amerikanischen Visa bekamen.

- 11. Januar 1939: Der Regierungspräsident schrieb an Albert: „Auf Ihren Antrag vom 6.11.1938 werden Sie nach §70 in Verbindung mit §179 des Deutschen Beamtengesetzes vom 26.1.1937 zum Schluß des Monats Februar 1939 in den Ruhestand versetzt.“

Danach war das Ehepaar endlich bereit, seine Heimat zu verlassen und in die Sicherheit und zu seinen Lieben in Amerika zu fahren. Also schifften sich Albert und Ida am 17. Januar 1939 in Hamburg ein, und kamen am 26. Januar in New York an. Nach einem freudvollen Besuch in New York City mit ihren drei Kinder – Max, Ruth, und Walter – fuhren Albert und Ida zur Kleinstadt Potsdam, New York (unweit der Grenze zu Kanada), wo ihr frisch in Medizin promovierter Sohn Hans mit seiner Frau Margot wohnten. Danach fuhren Albert und Ida (an den Niagara Fällen vorbei!)[Anm. 21] nach Washington, Pennsylvania, wo Johanna Hanau, die älteste Schwester von Albert, schon seit 1900 wohnte. Dort konnten sie an einem friedlichen Ort umgeben von Familienmitgliedern versuchen, sich nach den letzten furchtbaren Jahren zu erholen und irgendwie ein Leben im neuen Land zu beginnen.

Damit hatte Albert weniger Erfolg als Ida; seine körperliche und geistige Gesundheit verschlechterte sich, und er starb – an einem Herzproblem – am 1. Januar 1941, nur zwei Jahre nach seiner Ankunft in Amerika und sechs Monate vor der Geburt seiner zwei ersten Enkel.[Anm. 22] Er wurde im kleinen jüdischen Friedhof in Washington, Pennsylvania, begraben. Ida lebte noch 22 Jahre, und wurde in einem schönen Friedhof in den steinigen Bergen von Jerusalem begraben. Aber hier beginnt eine ganz andere Geschichte....

0.9.Schluss

Als ich meine Forschungen über die Geschichte der Familie Levi in Deutschland 1998 anfing, war mein Hauptziel, einfach den historischen Hintergrund meiner eigenen Erfahrungen in Deutschland zu entdecken – um ein Kapitel darüber in mein Buch einfügen zu können. Ich glaubte, dass ich meine Großmutter Ida schon gut kannte, weil sie in meiner Kindheit eine bedeutende Rolle gespielt hatte. Im Gegensatz dazu war mir mein Großvater Albert noch ein Rätsel, weil er vor meiner Geburt gestorben war und ich fast nichts von ihm wusste. Ich hatte auch keine Ahnung, was für eine Beziehung die Heirat zwischen Albert und Ida hervorgebracht hatte, und wie diese Beziehung meinen eigenen Vater Max geprägt hatte.

Wie einen vergrabenen Schatz entdeckte ich – Schritt für Schritt, Familienbrief für Familienbrief, Interview für Interview – diese früher unbekannte Familiengeschichte. Der Schatz besteht darin, dass ich einen edlen und großherzigen Menschen in Albert fand, der zusammen mit seiner treuen, hingebungsvollen Ehefrau Ida, eine liebevolle und vortreffliche Atmosphäre in ihrem Familienkreis aufrecht erhielt. Zusätzlich dazu bewunderte ich seine Würde angesichts vieler Herausforderungen (einschließlich des Antisemitismus), sein Engagement gegenüber seinen Schülern, sein Verantwortungsgefühl für seine Gemeinde – und sein Humor. Der Schatz besteht auch darin, dass wir noch heute die deutlichen, sogar eloquenten Stimmen dieses Ehepaars hören können. Dank diesen Stimmen bekommen wir einen flüchtigen Blick in die faszinierende Geschichte, die sie zusammen erfuhren.

Ich freue mich sehr darüber, dass dieser historisch und persönlich wertvolle Schatz nicht mehr vergraben bleiben muss, sondern an Hand dieser Seiten offen geteilt werden kann. Und ich freue mich auch, berichten zu können, wie stolz ich darauf bin, Alberts Enkelin zu sein.

0.10.Quellen- und Literaturverzeichnis

Verfasserin: Judith N. Levi

Redaktionelle Bearbeitung: Dominik Kasper

Quellen und Literatur:

- Dawidowicz, Lucy S. 1975. The War Against the Jews 1933-1945. New York: Holt, Rinehart, Winston.

- Dresler-Schenck, Martin (Hrsg.). 1987. Auf den Spuren der Juden in Mayen und Umgebung: Documentation zur Ausstellung im September 1987. Stadt Mayen und Staatl. Realschule, Mayen.

- Elon, Amos. 2002. The Pity of It All: A History of Jews in Germany 1743-1933. NY: Metropolitan Books/Henry Holt & Company.

- Gay, Ruth. 1992. The Jews of Germany: A Historical Portrait. Yale University Press.

- „Gesetze, Verordnungen, Aktionen des NS-Staates,“ Fotokopie, o. J., o.O., o. V.

- Kaufmann, Walter. 1987. „Erinnerungen eines Mayener Juden.“ In: Dresler-Schencks Auf den Spuren der Juden in Mayen und Umgebung. S. 74-115.

- Keuser, Martina und Hans Schüller. 1997. Mayen: Stadt in Einer Vulkanlandschaft. Stadt-Bild-Verlag, Leipzig.

- Levi, Ida. 1921-1922. Tagebuch. Mayen.

- Levi, Max. Beitrag ohne Titel. In: Dresler-Schencks Auf den Spuren der Juden in Mayen und Umgebung. S. 64-65.

- Richarz, Monika (Hrsg.). 1991. "Introduction." In: Jewish Life in Germany: Memoirs from Three Centuries [1780-1945]. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. S. 1-38.

- Schaefgen, Heinz. „Von der Reichskristallnacht zur Deportation: Ein Beitrag zur Geschichte der Judenverfolgung in Mayen.“ In: Dresler-Schencks Auf den Spuren der Juden in Mayen und Umgebung. S. 116-128.

- Sopher, David. „Albert Levi, der letzte jüdische Lehrer.“ In: Dresler-Schencks Auf den Spuren der Juden in Mayen und Umgebung. S.70-73.

Veröffentlicht: 07.05.2012

Geändert: 14.05.2012

Anmerkungen:

- Die Anführungszeichen sollen hinweisen, dass es vor 1871 keinen deutschen Nationalstaat gab. Zurück

- Eine solche Ehe war unter den Juden damals anscheinend nicht unüblich, und vielleicht üblicher in den Gemeinden der Kleinstädte, wo die Wahl eines Ehepartners begrenzter war. Zurück

- Walter Kaufmann, Erinnerungen eines Mayener Juden, Seite 84, in: Auf den Spuren der Juden in Mayen und Umgebung. Herausgeber: Stadt Mayen und Staatl. Realschule Mayen. Mayen 1987. Dieses Dokumentationsbuch wurde für eine gleichnamige Ausstellung im September 1987 veröffentlicht. Zurück

- Eigentlich unterrichtete er auch Schüler von der Umgebung, d.h., von kleinen Dörfern in der Nähe wo es keinen jüdischen Lehrer – und keine jüdische Schule – gab. Zurück

- Max Levi, in: Auf den Spuren, S. 64. Zurück

- In dieser und den folgenden Transkriptionen wurden kleinere Grammatikfehler kommentarlos verbessert und in einigen Fällen Anpassungen an die moderne Orthographie vorgenommen. An den inhaltlichen Aussagen wurden nichts verändert. Zurück

- Walter Kaufmann, in: Auf den Spuren, S. 89. Zurück

- In der Sütterlinschrift von Max ist das Wort tatsächlich „stellen“, er meint natürlich „hinstellen“ im Sinne von „aufstehen“. Zurück

- Hier spricht er von einem traditionellen Schabbatsegen, den der Vater seinen Kindern gibt. Zurück

- Im Mai 1917 wurde Max 11 Jahre alt, Hans 7 Jahre alt. Zurück

- Religiöse Juden dürfen den Gottesnahmen nicht völlig ausschreiben (und nicht mündlich aussprechen); deshalb schrieb Albert Gtt auf Deutsch, so wie viele Juden G-d heute auf Englisch schreiben. Zurück

- Ferdinand Foch war 1918 Oberbefehlshaber der alliierten Truppen an der Westfront. Er unterzeichnete für Frankreich das Waffenstillstandsabkommen von Compiègne 1918. Zurück

- Vielleicht der Name einer jüdischen wohltätigen Gruppe. [Auf Hebraisch bedeutet es „Buch des Lebens“.] Zurück

- Zufällig war Charles G. Dawes, der Autor dieses Planes, ein Bankier aus Evanston, Illinois [wo ich 1973-2001 Sprachwissenschaft an der Northwestern University lehrte]. Und seine wirtschaftliche und diplomatische Arbeit wurde so geschätzt, dass er 1925 den Friedensnobelpreis (zusammen mit Sir Austen Chamberlain) bekam! Zurück

- Viele Details in dieser Liste (wie in den chronologischen Listen, die später folgen) wurde von 4 Seiten eines deutschsprachigen, nicht vollzähligen Dokuments in meinem Besitz genommen; es heißt: "Gesetze, Verordnungen, Aktionen des NS-Staates," aber kein Autor, kein Datum, und keine Quelle sind darauf spezifiziert. Zurück

- Er meinte Washington, Pennsylvania (in der Nähe von Pittsburgh, Pennsylvania). Dort wohnten Rudolf und Johanna Levi Hanau, Alberts Schwager und seine älteste Schwester, schon seit 1900. Rudolf, der einzige Verwandte der Levis in Amerika, der finanziell sehr gut situiert war, half vielen von seinen Verwandten, einschließlich Ida und Albert, vor dem Dritten Reich zu retten. Seine finanzielle Unterstützung war unentbehrlich, um die Amerikaner zu überzeugen, dass sie diese Verwandten ohne Sorgen einlassen sollten. Zurück

- Toni Katz (1902-1987) war eine Nichte von Albert; ihre Eltern waren schon gestorben. Zurück

- Es war typisch für deutsch-jüdische Familien in jenem Jahrzehnt, erst die Kinder und die jungen Leute hinauszuschicken, während die älteren Generationen in Deutschland blieben. Laut der Historikerin Lucy S. Dawidowicz: „Over 80 percent of the Jews under forty left Germany between 1933 and 1939, compared to half of those aged forty to sixty and a fourth of those over sixty“ (The War Against the Jews 1933-1945, S. 191). Zurück

- „Von der Reichskristallnacht zur Deportation: Ein Beitrag zur Geschichte der Judenvefolgung in Mayen“ von Heinz Schaefgen, Seiten 116-128. In: Auf den Spuren der Juden in Mayen und Umgebung. Dokumentation zur Ausstellung im September 1987, hrsg. von Martin Dresler-Schenck, Mayen 1987. Zurück

- Diese Zahlung nannte sich die „Judenvermögensabgabe“ – und Albert musste davon 1000 RM bezahlen. Zurück

- In einem späteren Brief an Ruth schrieb Ida (auf Englisch): „I don't know if you remember, but Father and I spent a night in Niagara Falls on our trip from Potsdam to Washington and we felt as if we were on our honeymoon – it was one of our most beautiful days in America.“ Zurück

- Um ihren Großvater zu ehren, wurden die zwei „George Albert“ und „Paul Alan“ genannt. Zurück