0.Die französische Besatzung in Montabaur und Umgebung 1923-1929

0.1.1. Beginn der französischen Besatzung und Wohnungsknappheit

Die amerikanische Besatzung in Montabaur endete im Januar 1923 endgültig nach fast viereinhalb Jahren. Allerdings war der Großteil der Amerikaner bereits Anfang 1920, nach knapp eineinhalb Jahren, wieder abgerückt und es verblieben nur der amerikanische Kreisdelegierte mit seinem Personal und drei Besatzungssoldaten bis Anfang 1923. Eine Delegation der Rheinlandkommission war bereits 1920 präsent. Mit der Errichtung einer Zollstelle durch diese am 15. April 1921 waren französische Beamte erstmals in Montabaur, das sie jedoch am 30. September 1921 mit der vorläufigen Aufhebung der Binnenzolllinie zunächst wieder verließen. [Anm. 1] Vom Beginn des amerikanischen Rückzugs an war die französische Besatzungsmacht in Montabaur somit für circa vier Wochen lediglich durch den Kreisdelegierten Dupont, der einst in Frankfurt und Gießen Rechtswissenschaft studiert hatte und daher fließend Deutsch sprach, [Anm. 2] seine Familie und eine kleinere Anzahl weiterer Militärangehöriger vertreten. [Anm. 3] Dies änderte sich erst mit dem Eintreffen französischer Kolonialtruppen unter dem Kommando des Kapitäns Durbize, die Ende Februar 1923 zunächst mit vier französischen Offizieren, acht Unteroffizieren sowie 150 Soldaten marokkanischer Herkunft (nach anderen Angaben stammten diese Soldaten von den Karibikinseln Martinique und Guadeloupe) in Montabaur einmarschierten. [Anm. 4] Diese waren hier bis zum 23. August 1923 einquartiert und wurden dann durch das 2. Bataillon des 7. französischen Infanterie-Kolonialregiments abgelöst. Ende des Jahres 1923 waren 452 Personen der französischen Besatzungsmacht in Montabaur stationiert. [Anm. 5] Die französische Besatzung bestand im Wesentlichen aus der Kreisdelegation, einer Forst- und einer Zollbehörde, einer Gendarmerie-Brigade, einer französischen Eisenbahn-Regieverwaltung, dem Stab des Infanterieregiments sowie einer Maschinengewehr-Abteilung und einer großen Zahl französischer Beamter. [Anm. 6]

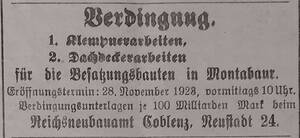

Auch wenn die französische Besatzung summa summarum sicher mehr wirtschaftliche Nachteile für die Region brachte, leitete sie auch Maßnahmen zur Milderung wirtschaftlicher Not ein, wie etwa eine französische Suppenausgabe an die notleidende Bevölkerung, Rentner und Erwerbslose belegt. [Anm. 7] Durch die Präsenz der Franzosen entstanden für die lokale Bevölkerung auch neue Arbeitsmöglichkeiten: Zum Beispiel wurden für die damals neu errichteten Besatzungsbauten in Montabaur und Engers [Anm. 8] zahlreiche Handwerker gesucht. [Anm. 9]

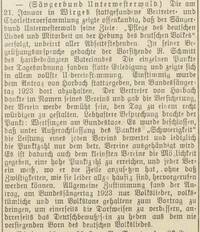

Allerdings muss man an dieser Stelle anmerken, dass es sich dabei nur um zeitlich begrenzte Arbeitsmöglichkeiten gehandelt haben dürfte, die in keinem Verhältnis zu den durch die Politik der Besatzer – etwa die Zolllinie – ausgelösten ökonomischen Nachteilen für die Region standen. Zu verweisen ist auch auf ein französisches Lokal in der Kirchstraße 20. [Anm. 10] Ob hier Deutsche Arbeit fanden, ließ sich allerdings nicht verifizieren, scheint aber unwahrscheinlich. Zudem ließ die Stadt neue Wohngebäude aufgrund des durch die Besatzung verstärkten Wohnungsmangels bauen. [Anm. 11] Dass die Franzosen dennoch insgesamt, auch im relativen Vergleich mit den Amerikanern, repressiv agierten, belegen Maßnahmen, die auf Unterdrückung kultureller Aktivität der deutschen Bevölkerung hindeuten: Hierzu zählen die Schließung des Casinos Montabaur, das Verbot sämtlicher Faschingsveranstaltungen sowie jeglicher Vereine, darunter auch des Volksbildungsvereins. [Anm. 12] Auch kam es des Öfteren aus fadenscheinigen und aus heutiger Sicht nichtigen Gründen wie versehentlichen Verwechslungen in einzelnen Artikeln zu Verboten der beiden Lokalzeitungen, dem Kreisblatt für den Unterwesterwald und Westerwälder Volkszeitung. [Anm. 13] Dass ein großer Teil der Bevölkerung des Westerwaldes im deutschen Kulturgut in lokaler Ausprägung ein wichtiges Merkmal ihrer Identität und sogar ein bedeutendes Instrument des Widerstandes sah, welches erhalten werden musste, belegt ein Artikel im Kreisblatt, der zu Beginn der französischen Besatzung Ende Januar 1923 veröffentlicht wurde. In diesem Beitrag geht es um eine Zusammenkunft der Vertreter- und Chorleiter des Sängerbundes Unterwesterwald, die am 21. Januar 1923 in Wirges stattfand. Zu Beginn des Artikels heißt es: „Die am 21. Januar in Wirges stattgefundene Vertreter- und Chorleiterversammlung zeigte offenkundig, daß der Sängerbund Unterwesterwald seine Ziele: Pflege des deutschen Liedes und Mitarbeit an der Hebung des deutschen Volkes verfolgt, unbeirrt aller Abseitsstehenden“. Am Ende dieses Beitrages heißt es wörtlich: „Allgemeine Zustimmung fand der Antrag, am Bundessängertag 1923 nur Volkslieder, volkstümliche und im Volkstone gehaltene zum Vortrag zu bringen, um einerseits die Dorfweisen verbessern, andererseits das Deutschbewußtsein zu heben aus dem nie versiegenden Born des deutschen Volksliedes“. [Anm. 14]

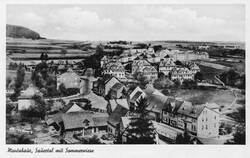

Im Verhältnis zur amerikanischen Besatzung, war die durch die Einquartierung verursachte wirtschaftliche Belastung der nachfolgenden französischen Besatzung keineswegs geringer: So beschlagnahmten die Franzosen 1923 und 1924 im Verhältnis mehr private Wohnungen als die Amerikaner zuvor. Hinzu kamen fünf Privathäuser, nach anderen Angaben sogar ganze 21 Privathäuser, zwei Oberförstereien, eine Schule, ein Hotel, das Caritashaus, ein landwirtschaftliches Anwesen und der gesamte Bahnhof. [Anm. 15] Eindeutig belegt ist, dass das Gebäude Koblenzer Straße 4 vollständig von der Besatzungsbehörde beschlagnahmt wurde und dass in der Kirchstraße 6 eine französische Kooperative, in der Kirchstraße 20 ein französisches Lokal, sowie in einer Turnhalle in der Gelbachstraße französische Kolonialsoldaten untergebracht waren. [Anm. 16] Daher überrascht es kaum, dass die Quellen im Stadtarchiv eindeutig auf Wohnungsknappheit in Montabaur während der Besatzungszeit hinweisen, aber auch schon während des Ersten Weltkriegs: In diesem Sinne sind bereits im Jahr 1917 erkennbare Bemühungen der Stadtverwaltung zum Erwerb von Gemeindegrundstücken zu Bauzwecken zu verstehen. Auch in der Besatzungszeit nahm die Stadt weiterhin Anstrengungen vor, solche Grundstücke zu erhalten. Dies belegt etwa der Tausch von bis dato der Stadt Montabaur gehörenden Parzellen am Roßberg mit bis zu diesem Zeitpunkt dem Grafen zu Walderdorff [Anm. 17] gehörenden Parzellen am Himmelberg im Jahr 1919. [Anm. 18] Auch wies ein Leserbrief im Kreisblatt vom 17. Januar 1921 auf einen Entschluss der Stadtverordnetenversammlung hin, Wohnbauten in der Stadt Montabaur durch zinslose und langjährige Beiträge zu unterstützen, bemängelte aber gleichzeitig, dass dieser Entschluss recht spät gekommen sei. Er forderte auch die Kreisverwaltung des Unterwesterwaldkreises dazu auf, die ebenfalls unter Wohnraummangel leidende ländliche Bevölkerung der kleineren Ortschaften durch praktische Wohnungsfürsorge zu unterstützen. [Anm. 19] Einsprüche gegen die Beschlagnahmung von Wohnungen durch die Besatzungsmacht, die aus dem gut dokumentierten Schriftverkehr des Bürgermeisters noch Mitte der 1920er Jahre hervorgehen, sind ein weiteres stichhaltiges Indiz für eine noch 1923 und 1924 vorherrschende, durch die Besatzung verschärfte Wohnungsknappheit. [Anm. 20] Dass diese bis mindestens in die Mitte der 1920er Jahre anhielt, bezeugt ein im Stadtarchiv dokumentiertes Protestschreiben des Domänen-Rentamts aus dem Jahr 1925 an die Regierung, Abteilung für Domänen und Forsten. Hierin erörtert das Domänen-Rentamt, dass vor einigen Jahren bereits das Tiergartengelände in Montabaur zu Bauplätzen aufgeteilt worden sei. Als nach dem Krieg die Wohnungsnot spürbar geworden sei, seien sämtliche der Baugrundstücke verkauft worden. Doch im Jahr 1925 waren immer noch 63 Plätze des ehemaligen Domänengeländes unbebaut. Als Grund nennt das Schreiben den durch die in den frühen 1920er Jahren grassierende Inflation begünstigten Missbrauch der Baugrundstücke als Spekulationsobjekte und das Versäumnis der Behörden, rechtzeitig Reglementarien zur Sicherung der Bauvorhaben durchzusetzen. [Anm. 21] Ein weiterer Beleg sind die seit 1924, noch unter Bürgermeister Mönig, nachweisbaren Bemühungen der Stadtoberen, mithilfe der Nassauischen Heimstätte ein neues Mietwohngebiet zu errichten. Die Nassauische Heimstätte war eine 1922 in Wiesbaden mit dem Ziel der Behebung des Wohnraummangels gegründete Wohnungsfürsorgegesellschaft mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung. [Anm. 22] Eine erste längere Debatte zu diesem Thema fand in der Stadtverordnetenversammlung vom 14. November 1924 statt, als es um die Frage ging, ob der „Siedlungsgenossenschaft Heimgarten“ ca. 4.000 m² Baugelände in der Gemarkung Sommerwiesen an der Limburger Straße überlassen werden sollten, wodurch u.a. rund elf von der Stadt erst einige Jahre zuvor eingerichtete Schrebergärten verloren gingen. Die Diskussion entfachte vor allem zwischen dem Stadtverordneten Hisgen, [Anm. 23] der das Vorhaben unterstützte, und dem Stadtverordneten Rademacher, der aufgrund von Befürchtungen des Missbrauchs der Baugrundstücke als Spekulationsobjekte wesentlich skeptischer war und stattdessen eine Überlassung der Baugrundstücke in Erbpacht vorschlug. Nach einer längeren Debatte entschied man sich abschließend für den Antrag von Peter Müller, wonach eine Überschreibung der Grundstücke an den jeweiligen Besitzer erst mit Bebauung in Sockelhöhe erfolgen konnte und der Stadt das Rückkaufrecht zugesichert war. Auch entschied man sich, nicht das ganze Gelände geschlossen an die Nassauische Heimstätte zu übergeben, sondern jedem Interessenten die Möglichkeit des Erwerbs eines Bauplatzes für 25 Mark die Rute mit einer Gesamtgröße von 20 Ruten einzuräumen. [Anm. 24]

In ihrer Sitzung vom 3. Februar 1925 nahm die Stadtverordnetenversammlung den Bebauungsplan für die „Siedlung Sommerwiese“ einstimmig an. [Anm. 25] Nach diesem Beschluss haben sich auch einzelne Bürgerinnen und Bürger direkt an die Nassauische Heimstättengesellschaft in Frankfurt am Main gewandt, die sich bereit erklärte, den Interessenten je eine 4-5 Zimmerwohnung zum Preis von 25.000-27.000 RM je Wohnung zu bauen. Die Stadt stellte für diese Bauvorhaben 100.000 RM zur Verfügung, womit daher circa 3-4 Wohnungen gebaut werden konnten. [Anm. 26] Der Bau weiterer drei Mehrfamilienhäuser von jeweils sieben Wohnungen durch die Nassauische Heimstätte wurde von der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, den 14. Juli 1926 debattiert und beschlossen. [Anm. 27] Einige Stadtverordnete bemängelten die Höhe der Mietpreise. So forderte etwa der Stadtverordnete Rademacher Mietpreise in Höhe von höchstens 20-25 RM für Wohnungen von 3-4 Zimmern. [Anm. 28] Am Ende einigte man sich auf Wohnungen bestehend jeweils aus Koch- und Spülküche, Wohn- und Schlafzimmer, Bad, Waschküche (eventuell gemeinschaftlich genutzt), Speicher, Kellerstellplatz und Trockenboden. Außerdem waren in jeder Wohnung je ein Herd und zwei Öfen angebracht. Die 65 m² großen Wohnungen waren für die damalige Zeit mit einer Miete von ca. 25-30 RM recht kostengünstig. Auch das Preis-Leistungsverhältnis war herausragend, da ein separates Badezimmer bei weitem noch nicht den Standards der 1920 er Jahre entsprach. Ende 1926 konnten die ersten Mieter einziehen. [Anm. 29] Die Mietpreise fielen, auch dank des Einsatzes des damaligen Montabaurer Bürgermeisters Heinrich Roth, [Anm. 30] recht moderat aus. [Anm. 31] Diese Mitte der 1920er Jahre erbaute Siedlung war Kern- und Ausgangspunkt des bis heute bestehenden Wohngebietes „Sommerwiese“. [Anm. 32] Wie aus Kostenvoranschlägen und Rechnungen im Stadtarchiv Montabaur hervorgeht, von welchen die Nassauischen Heimstätte Wohnungsfürsorgegesellschaft mit beschränkter Haftung für den Regierungsbezirk Wiesbaden in Frankfurt am Main stets Durchschriften an den Stadtbaumeister sendete, waren bereits 1928 bei einem Teil der Wohnungen in der Siedlung gewisse Instandsetzungsarbeiten wie die Ausbesserung der Küchendecke oder Streicharbeiten nötig. [Anm. 33] Ob dies durch die Bewohner selbst verschuldet oder eine Folge unsauberen Arbeitens war, geht daraus nicht hervor. Im März 1928 wurde zudem ein Kinderspielplatz in der Siedlung angelegt und im April 1928 die Anlage um eine gärtnerische Anlage ergänzt. [Anm. 34] Dass ein hoher Anteil der Mieter mit Zahlungen im Rückstand war, beweist ein Schreiben des Geschäftsführers der Nassauischen Heimstätte an Heinrich Roth, Bürgermeister von Montabaur, das auf März 1929 datiert: Im Anhang findet sich eine Liste mit namentlicher Nennung von 20 Familien, die Miete nachzuzahlen hatten. Wie dem weiteren schriftlichen Austausch zu entnehmen, kam es kurz darauf zu einer Reihe von Räumungsklagen, die aber nur in einem Fall umgesetzt wurden. [Anm. 35]

3.2.2. Ruhrhilfe und passiver Widerstand

Bereits zu Beginn der französischen Besatzung kam es am 11. Januar 1923 zu einer Eskalation, als französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet besetzten. Die Reichsregierung reagierte mit der Aufforderung, passiven Widerstand zu leisten. Diese Aufforderung implizierte, dass die deutschen Behörden Anordnungen der Besatzung nicht befolgen sollten und ein Teil der Bevölkerung auch im „altbesetzten“ Besatzungsgebiet die Arbeit niederlegen sollte, um die Ausbeutung der besetzten Gebiete unmöglich zu machen und den Abtransport von Gütern nach Frankreich zu verhindern. [Anm. 36]

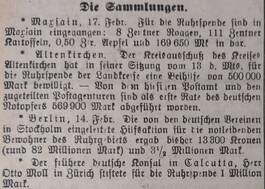

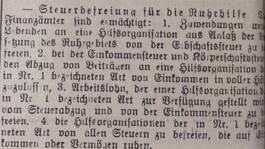

Im Rahmen von Ruhrhilfeaktionen kam es auch in einigen Ortschaften der Region zur aktiven Unterstützung des Ruhrkampfes durch Sammlungen von Spenden in Form von Bargeld und Naturalien, beispielsweise wurden in Hilgert ganze 270.000 RM an Ruhrspenden gesammelt. Auch in Maxsain (169.650 RM) oder Altenkirchen (Kreisausschuss: 500.000 RM, Postagenturen: 569.900 RM) gab es Spenden- und Sammelaktionen. [Anm. 37] Die lokalen Finanzbehörden förderten die Ruhrhilfe durch Steuerbefreiungen für Spenden aus z.B. Erbschaften oder Arbeitsgehältern an eine Hilfsorganisation zur Unterstützung des Ruhrkampfes. [Anm. 38]

Verzögerungen bei den Reparationszahlungen hatten den Anlass für den Einmarsch ins Ruhrgebiet. Daher suchte die Haute Commission interalliée des territoires rhénan (HCITR) diese mit den Verordnungen Nummer 132-134 vom 18.01.1923, [Anm. 39] die auch als Pfänderordonanzen bekannt sind, sicherzustellen: Es kam zu einer Beschlagnahmung der Kohlesteuer im besetzten Gebiet (Verordnung 132), bestimmter Pfänder aus den Zolleinnahmen (Verordnung 133) und vor allem bestimmter Pfänder, die sich aus der Verwaltung der Finanzen der Forstbestände des besetzten Gebietes ergaben (Verordnung 134). [Anm. 40]

Eine weitere Konsequenz aus der Aufforderung der Reichsregierung zum passiven Widerstand war, dass die Eisenbahner aus Protest gegen die Ruhrbesetzung die Arbeit niederlegten. Die französische Reaktion darauf war die Verordnung 149 der HCITR vom 01. März 1923, die die Gründung der französisch-belgischen Eisenbahnregie, kurz Regie, und damit die Übernahme der Kontrolle über die Verwaltung und den technisch-finanziellen Betrieb der gesamten Eisenbahn durch die Besatzungsmacht bedeutete. Die Reaktion der lokalen deutschen Bevölkerung darauf war eine weitgehende Verweigerung, die Bahn als Verkehrsmittel zu nutzen, was zu einer spürbaren Zunahme des Kraftverkehrs und des Verkehrs an Pferdefuhrwerken führte. Die abermalige Reaktion der Besatzung hierauf war die Ordonanz 164, die die Verpflichtung, Verkehrsscheine bei den Delegierten der HCITR zu beantragen, sowie eine Beschränkung der erlaubten Fahrzeuge für öffentliche Transportunternehmen vorschrieb. [Anm. 41] Um Sabotage vorzubeugen, veranlassten die Franzosen die Bürgermeister der besetzten Gebiete des Unterwesterwaldkreises, die Bahngleise bewachen zu lassen, mit allerdings mäßigem Erfolg. Sie verlangten, alle 100 Meter eine Wache zu postieren. [Anm. 42] Eine nicht unerhebliche Rolle für das weitgehende Scheitern dieses Vorhabens hatte ein Schreiben des Wiesbadener Regierungspräsidiums an die Bürgermeister des besetzten Gebietes mit der Aufforderung, die Bewachung der Bahnlinien grundsätzlich abzulehnen. [Anm. 43] Eine überdies bedeutende Rolle für die Bewohner des besetzten Gebietes hatte die Wiedereinführung des Passzwanges. Ohne gültige Reiseerlaubnis vom Vertreter der HCITR im Kreisgebiet durfte kein Deutscher ins besetzte Gebiet wie auch umgekehrt ins unbesetzte Gebiet reisen. Diese Vorschrift galt jedoch nur für Deutsche. Zahlreiche Ausländer hielten sich im Tross der Besatzungsarmee im besetzten Gebiet auf. Darunter befanden sich viele Wirtschaftsexperten wie zum Beispiel Forstingenieure, aber auch Anwerber für die französische Fremdenlegion, die im von Armut und Erwerbslosigkeit geplagten Unterwesterwald neue Rekruten gewinnen wollten, oder brasilianische Botschaftsmitarbeiter, die beabsichtigten, die Arbeitslosen im Kannenbäckerland [Anm. 44] für die Auswanderung in ihr noch weitgehend unbesiedeltes Land zu gewinnen. [Anm. 45]

Im Februar 1923 erfolgte als weitere Maßnahme die Einführung der alliierten Kontrolle über die Zollämter und Grenzkommissariate und die damit verbundene Entlassung des deutschen Zollpersonals. Eine Wiedereinstellung des deutschen Personals war zwar möglich, jedoch nur unter dem Oberbefehl der Interalliierten Rheinlandkommission und eine Weigerung konnte für die betroffenen Zollbeamten die Ausweisung bedeuten. [Anm. 46] Eine weitere Sanktion der französischen Besatzung bestand in der Wiedereinrichtung der bereits im ersten Kapitel erwähnten Zolllinie Anfang März 1923 verbunden mit der Verpflichtung, teils mehr als das Zehnfache des üblichen Zolls für die Ausfuhr einiger Produkte ins unbesetzte Deutschland zu zahlen. Die Ausfuhr mancher Produkte wurde ganz verboten. [Anm. 47] Diese Zolllinie verlief östlich von Montabaur entlang der Ortschaften Eschelbach (heute ein Stadtteil von Montabaur), Wirges, Siershahn, Selters und Dierdorf.

Ein Zwischenfall an einer Zollbarriere in Montabaur kann als Reaktion auf diese Maßnahmen gesehen werden: Bewohner Montabaurs warfen in der Nacht zum 16. März 1923 vom Gebück [Anm. 48] aus gezielt Steine auf an der Zollschranke im Sauertal stehende französische Kolonialsoldaten. Mehrere Soldaten wurden dabei verletzt. Daraufhin wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. [Anm. 49]

Die Nähe zur Zolllinie bzw. zur Grenze zum unbesetzten Deutschland war für Montabaur ein besonderes Problem, denn dieser geographische Zustand begünstigte, ähnlich wie bereits während der vorausgegangenen amerikanischen Besatzung, nicht nur Schmuggel und Schleichhandel, sondern auch die illegale Ausfuhr von wichtigen Gegenständen und Preistreiberei. In diesem Kontext ist ein Schreiben des Reichskommissars für die besetzten Gebiete an den Regierungspräsidenten zu Wiesbaden, das bereits auf 1921 datiert, relevant. Hierin hieß es, dass ein im Dezember 1920 beschlossenes deutsches Gesetz zur Verschärfung der Strafen für den Schleichhandel teils aufgehoben werden sollte. Der Grund: § 5 dieses Gesetzes, der es den Landespolizeibehörden vorschrieb, in gewissen Fällen Ausländer auszuweisen, verletzte nach Auffassung der HCITR die Bestimmungen des Friedensvertrages. Die Staatsangehörigen alliierter Nationen, die im Schleichhandel tätig waren, durften demnach nicht mehr ausgewiesen werden. Wie dem weiteren Schriftverkehr zu entnehmen ist, versuchten deutsche Stellen wie der erwähnte Reichkommissar, bei der HCITR für die besetzten Gebiete eine Annullierung dieses Verbotes durchzusetzen. Montabaur war von dieser Novellierung aufgrund der Tatsache, dass auch viele Ausländer unter den Schiebern waren und aufgrund der besonderen Nähe zum unbesetzten Gebiet jenseits der Brückenkopfgrenze stark betroffen. [Anm. 50]

1923 und in den Folgejahren kam es des Öfteren für einen begrenzten Zeitraum zu lokalen Zeitungsverboten. Davon betroffen waren auch das Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU) und die Westerwälder Volkszeitung (WVZ). Schon geringfügige Anstöße wie eine missliebige Berichterstattung oder sogar nur eine harmlose und versehentliche, die Besatzungssoldaten betreffende Verwechslung in einem Artikel, konnten ein temporäres Verbot auslösen. [Anm. 51] Ab dem 12. Mai 1923 stand es dem französischen Kreisdelegierten für den Unterwesterwald zudem offen, gemäß den Bestimmungen der erlassenen Verordnung Nummer 173, Versammlungen ohne Rücksprache mit der HCITR zu verbieten. Wie der Schriftverkehr des Kreisdelegierten Lacoge, Nachfolger von Dupont, vom 30.11.1923 belegt, hielt man sich jedoch seitens der lokalen Bevölkerung und Politik nicht immer daran und der Kreisdelegierte wurde nicht immer über eine anberaumte Versammlung informiert. [Anm. 52]

5.4.3. Ausweisungen

Ausweisungen zielten auf die Entfernung von Menschen mit Spezialwissen in Schlüsselpositionen ab, die die Franzosen verdächtigten, gezielt ihre auf Sanktionierung und Schwächung der deutschen Wirtschaft bedachte Politik zu behindern. Die meisten Ausgewiesenen waren – überlokal betrachtet – in der Regel Eisenbahner und Postbedienstete. Außerdem wurden Menschen ausgewiesen, die man als Teil einer geistigen und national gesinnten Elite bezeichnen kann. Mit der Ausweisung letzterer Personen wollte man seitens der französischen Besatzung mögliche Urheber von prodeutschen Aufständen loswerden. In der Regel wurde hierfür ein konkreter Grund angegeben, der meist als Vorwand diente. Die Ausweisung erstreckte sich insgesamt auf einen recht kleinen Personenkreis: Im gesamten Unterwesterwaldkreis wurden im Jahr 1923 nur 75 Bürger samt ihren nächsten Familienangehörigen, also insgesamt zwischen 200 und 300 Personen, ausgewiesen, [Anm. 53] aus Montabaur direkt nur rund 20 Personen zusätzlich nächster Familienangehöriger. [Anm. 54] Bei diesen Ausgewiesenen handelte es sich vor allem um Mitarbeitende städtischer und staatlicher Behörden, darunter Bürgermeister Rudolph Mönig, Kreissekretär Schenten, den späteren Bürgermeister Heinrich Roth, den in Montabaur lebenden, ursprünglich aus Lüdinghausen in Westfalen stammenden Rechtsanwalt, Notar und Reichstagsabgeordneten (MdR) für die Zentrumspartei Oskar Wentrup und Hans Bertuch, Landrat für den Unterwesterwaldkreis sowie dessen Vertreter Bernhard Mock. [Anm. 55] Von der Ausweisung betroffen waren ferner Eisenbahnbedienstete, wie der Montabaurer Bahnhofvorsteher Hose und Eisenbahnsekretär Karl Ries nebst Familienangehörigen, weil diese sich weigerten, die französisch-belgische Eisenbahnregie nach deren Errichtung anzuerkennen und ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Auch zahlreiche Forstbedienstete waren betroffen: Für Montabaur sind hier die Forstmeister Buse und Hermann zu nennen, sowie Domänenrentmeister August Schmidt, der nicht mehr nach Montabaur zurückkehrte, weil er während seiner Ausweisung Ende 1923 in Weilburg an einem Schlaganfall starb. [Anm. 56] Auch Lehrer wie der Seminardirektor Karl Hölscher und der Seminarlehrer Severin (?) Janisch, [Anm. 57] Unternehmer, wie der Fabrikant Volkmann, sowie Facharbeiter, darunter eine große Anzahl von Tongräbern aus dem Kannenbäckerland, die sich geweigert hatten, für die Franzosen zu arbeiten, mussten die Region zeitweise verlassen und ins unbesetzte Deutschland übersiedeln. [Anm. 58] Die Modalitäten für den genauen Ablauf der Ausweisung waren, wie der Schriftverkehr zwischen dem Präsidenten der HCITR und dem Reichskommissar für die besetzen Gebiete belegt, detailliert geregelt. [Anm. 59]

Im Ministerialblatt preußischer Verwaltung finden sich zudem genaue Bestimmungen für die Unterstützung ausgewiesener Beamter. [Anm. 60] Dennoch kam es, wie ein Schreiben des Innenministers in Berlin belegt, bei der Rückkehr der einst Ausgewiesenen, die diesen im Jahr 1924 sukzessive gestattet wurde, häufiger zu Ungereimtheiten und Verzögerungen: Aufgrund mangelnden Wohnraums wurden Rückkehrbescheinigungen oft erst verzögert ausgestellt. Der Minister weist hier ausdrücklich auf die Verpflichtung hin, dass zurückkehrende Ausgewiesene bei der Wohnungsvergabe bevorzugt zu behandeln sind. [Anm. 61] Darauf, dass man sich seitens des Bürgermeisteramts und der Verwaltung in Montabaur dennoch bemühte, den Ausgewiesenen die Zuteilung einer Wohnung und gegebenenfalls Entschädigung bei ihrer Rückkehr zu erleichtern, weist ein Eintrag im Tagebuch des Bürgermeisters vom August 1923 hin. Unter dem Vermerk „Wohnungssuche Wentrup ausgewiesen“ sendete das Bürgermeisteramt bereits am 2. August 1923 einen Brief an das Reichsvermögensamt Koblenz. [Anm. 62] Dem Stadtarchiv liegt zudem eine Liste der zurückgekehrten Ausgewiesenen vor, Stand Juli 1924. [Anm. 63]

Der wohl größte finanzielle Schaden für die Stadt infolge einer einzelnen Ausweisung entstand im Rahmen der Ausweisung des Industriellen Volkmann, welche zur temporären Stilllegung von drei Eisengießereien und einer Zementwarenfabrik führte. Hierdurch und durch die erwähnte Abschnürung des Gebietes um Montabaur durch die Zollschranke wurde die Industrie behindert, so dass viele Betriebe Arbeiter entließen. Der Steuerausfall durch Stundung und später vollständiger Erlassung der Steuer betrug rund 3.000 RM. [Anm. 64]

Heinrich Volkmanns Ausweisung steht überdies in Zusammenhang mit einem besonders markanten Ereignis der Stadtgeschichte, das vielen Bewohnern lange im Gedächtnis geblieben war: Als Grund für seine Ausweisung gilt die Tatsache, dass Heinrich Volkmann die Eisenbahnstationskasse für rund 2 Monate im Kassenschrank seines Privathauses versteckte, um zu vermeiden, dass diese und vor allem das sich darin befindliche Papiergeld im Wert von 9 Mio. Papiermark in die Hände der Besatzungsbehörde fiel. Laut Volkmann gab ein Separatist namens Kolumbel den Besatzern den Hinweis, woraufhin am 28. März 1923 mehrere französische Soldaten Volkmanns Haus durchsuchten. Als gesichert gilt, dass diese die Stationskasse, nachdem diese entdeckt worden war, zunächst noch einen Tag bei Volkmann beließen, als sie diese dann aber am darauffolgenden Tag beschlagnahmen wollten, mit leeren Händen dastanden. Widersprüchlich äußern sich die Quellen allerdings darüber, was mit der Kasse geschah. Volkmann selbst schreibt dazu in einem Antrag aus dem Jahr 1938, dass er die Stationskasse innerhalb eines Tages ins unbesetzte Deutschland in Sicherheit gebracht hatte. In einem Artikel vom 31.3.1923 heißt es hingegen, dass die Stationskasse am 28.3.1923 im Beisein des Stationsvorstehers geöffnet und an Volkmann zurückgegeben wurde, am 29.3.1923 aber, als die Franzosen diese beschlagnahmen wollten, das Geld bereits verschwunden war, weil die Gehälter der Eisenbahner damit ausgezahlt worden waren. [Anm. 65]

Ein bedeutender Fall der Ausweisung einer lokalpolitischen Führungskraft war die des Montabaurer Bürgermeisters Rudolph Mönig am 26. März 1923. Anlass dafür war dessen Weigerung im Sinne der Besatzung eine Zollschranke zu errichten und der dazu gehörenden französischen Mannschaft eine Unterkunft bereitzustellen. [Anm. 66]

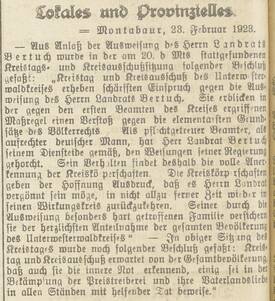

Den wohl größten gesellschaftspolitischen Aufruhr und auch die weitreichendsten Folgen für die lokale Medienlandschaft verursachte jedoch die Ausweisung des Landrates für den Unterwesterwaldkreis Hans Bertuch am 14. Februar 1923. Bertuch befand sich durch den im Zuge des passiven Widerstandes erlassenen Befehl der Reichsregierung, keine Anordnungen der Franzosen zu veröffentlichen, sowie der für Verwaltungsbeamte gegebenen praktischen Notwendigkeit einer Kooperation mit den Franzosen in verschiedenen Bereichen in einer Zwickmühle. Er sandte, da er nicht als Vaterlandsverräter dastehen wollte, sämtliche zur Veröffentlichung gedachten Verfügungen der Franzosen an letztere zurück. Der Kreisdelegierte Monsieur Dupont griff zu einem Trick, um Bertuch eine unangenehme Situation zu ersparen: Er sandte die Anordnungen – ohne Wissen Bertuchs – direkt an den Verleger des Kreisblattes für den Unterwesterwald. Darunter ließ er, ebenfalls ohne Wissen Bertuchs, einen ursprünglich in anderem Kontext veröffentlichten harmlosen Veröffentlichungsvermerk Bertuchs anbringen, um dessen Zustimmung zur Veröffentlichung zu suggerieren. Die Verfügungen enthielten also einen Befehl Duponts und fälschlicherweise eine Unterschrift Bertuchs mit Veröffentlichungsvermerk unter den fremden

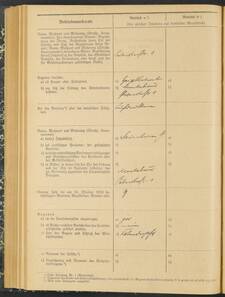

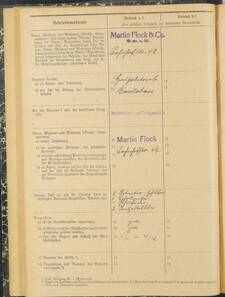

Anordnungen. [Anm. 67] Bertuch bemerkte allerdings diesen Betrug recht schnell und ließ ohne Absprache die weitere Veröffentlichung dieser Ausgabe des Kreisblattes für den Unterwesterwald unterbinden, noch nicht zur Absendung gelangte Exemplare bei der Post sperren und sogar einzelne, bereits zugestellte Exemplare, wieder aus den Wohnungen entfernen. [Anm. 68] Er ließ den der Zentrumspartei angehörenden Verleger der Kreisblattes Georg Sauerborn wissen, dass er die Zusammenarbeit mit ihm durch seine den Weisungen der Reichsregierung widersprechende Handlung mit sofortiger Wirkung beendet. Stattdessen nahm Hans Bertuch Kontakt zu einem anderen, bis zu diesem Datum relativ unbedeutenden, ortsansässigen Drucker auf, mit dem er künftig zusammenarbeitete: Dies war die Geburtsstunde der Westerwälder Volkszeitung (WVZ) und damit der für den Unterwesterwald etwas mehr als zehn Jahre lang bestehenden Koexistenz der beiden während dieser Periode ungefähr gleich bedeutenden lokalen Druckereien von Georg Sauerborn, mit dem Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU), ansässig in der Peterstorstraße 1, sowie der Martin Flock & Co. GmbH, mit der Westerwälder Volkszeitung (WVZ), gemeldet in der Bahnhofstraße 47. [Anm. 69] Erst durch die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten erfolgte Gleichschaltung der Zeitungen endete diese Periode der lokalen Mediengeschichte. [Anm. 70]

Dieses eigenmächtige Vorgehen des Landrats war letztlich Anlass für dessen Ausweisung. Davon erfuhr Bertuch während einer Dienstreise in Berlin, kehrte aber dennoch über Schleichwege ins besetzte Gebiet zurück. In seinen Lebenserinnerungen beschreibt Bertuch selbst den Ablauf der Ausweisung als den vielleicht größten Triumph seines Lebens und das einzige Mal, dass er von der Aufrichtigkeit ihm entgegengebrachter Glückwünsche überzeugt war. So kam es über mehrere Stunden zu einem Glockengeläute aller in Montabaur und im ganzen Kreis befindlichen Kirchen und rund 6.000 Menschen aus der Umgebung machten sich auf den Weg zum Landratsamt, [Anm. 71] um gegen die Ausweisung „ihres“ Landrates zu demonstrieren. Dabei sangen sie patriotische Lieder wie „Die Wacht am Rhein“ oder „Siegreich wollen wir Frankreich schlagen“. [Anm. 72] Wegen der großen Menschenmenge gelang es dem Kreisdelegierten Dupont, der Bertuch den Ausweisungsbefehl mitteilen und ihn ins unbesetzte Deutschland begleiten sollte, nicht, im eigenen Wagen vorzufahren. Das Deutschlandlied wurde von einer großen Menschenmenge und laut den Lebenserinnerungen Bertuchs sehr zum Ärger Monsieur Duponts gesungen. Schließlich fuhren aber beide in Bertuchs Wagen ab. Nach einer Unterredung Bertuchs mit Dupont lehnte ersterer eine Einladung Duponts zum Abendessen in dessen Wohnung in Diez aus Protest ab. Im Zuge der Auflösung des Demonstrationszuges beschädigten Teilnehmer noch die Häuser zweier Anwohner, weil sie die Bewohner für franzosenfreundlich hielten. Die Kosten musste die Stadt tragen. [Anm. 73]

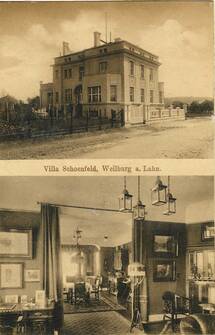

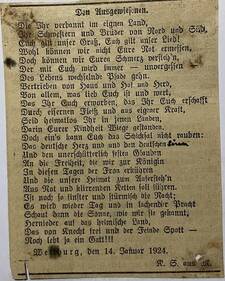

Dafür, dass die ausgewiesenen Montabaurer Familien auch während der mehrmonatigen, zum Teil mehr als ein ganzes Jahr andauernden Zeit, die sie zwangsweise abseits ihrer Heimat verbringen mussten, engen Kontakt zu anderen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt hielten, sprechen viele Einträge im Gästebuch des Fabrikanten Heinrich Volkmann. Die Familie Volkmann kam zunächst in der ehemaligen Weilburger Landwirtschaftsschule unter, nach wenigen Monaten aber erwarb Heinrich Volkmann die Weilburger Villa Schönfeld und nutzte diese bis zu seiner Rückkehr nach Montabaur als Wohnort. Viele Indizien sprechen für ein häufiges Zusammenkommen eines Großteils der aus Montabaur ausgewiesenen Personen in diesem Haus in Weilburg. So war auch der mit Volkmann befreundete Seminardirektor Hölscher mit seiner Familie dort untergebracht. [Anm. 74] Der ebenfalls ausgewiesene Kreisausschusssekretär Keul pflegte in dieser Zeit enge Kontakte zur Familie Volkmann und der während seiner Ausweisung an einem Schlaganfall verstorbene Domänenrat Schmidt verbrachte seine letzten Lebensmonate in Weilburg. Höhepunkt der Einträge im Gästebuch ist jedoch ein Gedicht des für Montabaur bedeutenden Heimatdichters Karl Siebert unter dem Titel „Den Ausgewiesenen im eigenen Land“, datiert auf „Weilburg, den 14.1.1924“. Auch dies weist auf eine starke Präsenz lokaler Prominenz im Hause Volkmann in dieser Zeit hin. [Anm. 75]

10.5.4. Finanzielle Einbußen und Waldschäden

Materielle Verluste durch die Besatzung entstanden der Stadt überdies durch das Ausbleiben eines Großteils des Schulgeldes für das städtische Gymnasium. Dieses war in seiner Existenz und Weiterentwicklung dadurch gefährdet, dass durch die harte Grenze in der Nähe viele Schüler von auswärts nicht mehr nach Montabaur gelangen konnten, beziehungsweise die im unbesetzten Deutschland lebenden Familien vieler Schüler ihrem Nachwuchs nicht zumuten wollten, regelmäßig diese Grenze zu passieren. Hinzu kam, dass die Besatzung mehrere Schulräume lange Zeit und wiederholt in Anspruch nahm und die ständige Gefahr für das städtische Gymnasium bestand, sein Gebäude durch Beschlagnahmung ganz zu verlieren. Die Verluste der Stadt durch den Ausfall des Schulgeldes beliefen sich insgesamt auf circa 5.000 RM. [Anm. 76] Auch führte der Aspekt, dass viele Räume des Lehrerseminars [Anm. 77] durch die Besatzung belegt waren, zu dessen zeitweiliger Verdrängung. [Anm. 78]

Durch die starke Belegung Montabaurs mit ausländischen Truppen und die allgemeine politische Unruhe während der Besatzungszeit fielen außerdem zwischen 1918 und 1926 insgesamt 104 Märkte aus, darunter Rindvieh-, Kram- und Schweinemärkte, die sonst monatlich stattfanden. Die hierdurch entstandenen Schäden für Montabaur beliefen sich allein zwischen 1918 und 1926 auf 6.240 RM. [Anm. 79]

Auf eine Abmilderung der ökonomischen Probleme zielten überdies Bemühungen der Stadtväter insbesondere in den Jahren 1921 und 1922, zur Entlastung des Zollamtes Höhr die Verlegung des Zollamtes von Diez nach Montabaur, das geographisch näher an Höhr liegt, zu erreichen. Hierzu war man sogar bereit, kostenlos ein Baugrundstück zur Verfügung zu stellen. [Anm. 80] Eine ähnliche Diskussion bezog sich auf eine geplante Verlegung des Eisenbahnbetriebsamtes von Neuwied nach Montabaur: Auch hier zeigte sich der Magistrat Montabaur nicht abgeneigt, ein Grundstück zur Verfügung zu stellen. [Anm. 81] Auch die Zwangswirtschaft für Brot, Getreide, Zucker und weitere Lebensmittel, die zwischenzeitlich etwas gelockert war, 1922 und 1923 jedoch aufgrund der sich erneut verschlechternden Lage für viele Lebensmittel wieder verschärft wurde, zielte auf eine Abmilderung von Versorgungsengpässen der Bevölkerung ab. [Anm. 82]

Die Ausbeutung der im Unterwesterwald nicht unerheblichen Waldbestände durch die französische Besatzung in den frühen 1920er Jahren verursachte großen Schaden für die Wirtschaft Montabaurs und der umliegenden Ortschaften. Bereits während des Ersten Weltkriegs kam es hier zu nicht unerheblichen Forstdiebstählen. Eine Ursache dafür lag darin, dass einerseits zu wenige Forstbeamte angestellt waren und andererseits die Gehälter für die Gemeindeforstschutzbeamten kaum zum Leben ausreichten. Daher wurde (noch während des Krieges) eine Stiftung zur Unterstützung der Forstbeamten und deren Familien gegründet, die „Elze Stiftung“, deren Erträge jedoch nicht ausreichten, auch nur die dringendste Not zu beseitigen. [Anm. 83] Wie aus dem Schriftverkehr insbesondere der Forstmeister Buse und Weppler mit dem Magistrat der Stadt Montabaur aus dem Jahr 1922 hervorgeht, fanden auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit in erheblichem Maß Holzdiebstähle statt. Dies lässt sich durch die für die Bevölkerung weiterhin wirtschaftlich schlechte Lage jener Zeit, aber auch die ebenfalls weiterhin schlechten Lebensbedingungen der Förster erklären. Auf Letztere weisen Dokumente im Stadtarchiv Montabaur hin, die eine im Jahr 1921 gezahlte Besatzungszulage und eine Kinderbeihilfe für einzelne Förster belegen. [Anm. 84] Auf durch Forstdiebstähle der Besatzung verursachte materielle Schäden für die Stadt Montabaur in Höhe von insgesamt 35.450 RM weist zudem der Schriftverkehr des Bürgermeisters Heinrich Roth und des Landrates für den Unterwesterwaldkreis Collet mit dem Regierungspräsidenten und anderen staatlichen Stellen aus dem Jahr 1928 hin. [Anm. 85] Darüber hinaus erschwerten die Isolation des Brückenkopfes, in welchem Montabaur sich befand, und die Besetzung des Ruhrgebietes die Kohlebeschaffung bis fast zur Unmöglichkeit. Infolgedessen musste die Stadt auch den Brand für die Bürgerinnen und Bürger durch die Abgabe von Brennholz sichern. Als Ersatz für die ausbleibende Kohle mussten Nachfällungen am Wald durchgeführt werden, die man restlos an die Bürger und Bürgerinnen verteilte, was die ohnehin in jener Zeit voranschreitende Abholzung der Waldbestände zusätzlich verschärfte und der Stadt weitere 150.000 RM an Verlust brachte. [Anm. 86] Auch betrieben die Franzosen in großem Maße und ohne Schonung der Bestände Jagd und Fischerei. Durch den starken Abschuss des Wildes entstanden über 6 Jahre Schäden in Höhe von 15.000 RM. Die ebenfalls schonungslose Befahrung von Landstraßen und Feldwegen mit LKWs und Geschützen der Besatzung erzeugte Schäden in Höhe von 55.000 RM. [Anm. 87]

10.6.5. Erwerbslosigkeit und mangelhafte Ernährung

Eine der wahrscheinlich größten Belastungen für die Wirtschaft des Unterwesterwaldkreises der frühen 1920er Jahre war die grassierende Erwerbslosigkeit. Weil die Erwerbslosen am ehesten von den Folgen der Inflation betroffen waren, kam es im benachbarten Wirges im August 1923 sogar zu Ausschreitungen: Etwa 1.000 meist arbeitslose Personen belagerten das dortige Bürgermeisteramt und es kam zu Tätlichkeiten gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung sowie Sachbeschädigung. Das Einschreiten der Polizei war durch die Tatsache, dass das Amt recht lange von diesen Menschen belagert wurde, zeitweilig unmöglich. [Anm. 88] Auch auf dem Landratsamt Montabaur kam es zu gewaltsamen Versuchen, die Bediensteten zur Beschaffung von Geld zu zwingen. [Anm. 89] Ursächlich für die sich verbreitende Arbeitslosigkeit der Region waren die zahlreichen Sanktionen der Franzosen. Vor allem die verschärfte Zolllinie führte dazu, dass für lokal bedeutende Industriezweige, zum Beispiel die Basalt- oder Tonindustrie, die Absatzmärkte plötzlich wegfielen und der Import von Rohstoffen für die Weiterverarbeitung heimischer Produkte zu einer zunehmend unmöglich zu bewältigenden logistischen Herausforderung wurde. Eine konkrete Folge des passiven Widerstandes und der Zolllinie wie auch der damit verbundenen Abdrosselung jeglicher Absatzmöglichkeit für Montabaur war, dass mit dem Inhaber der Eisengießerei Olig der größte Steuerzahler der Stadt einen gewichtigen Teil seiner Produktion temporär nach Süddeutschland verlagerte, womit rund 100 Arbeitsplätze für Montabaur und die unmittelbare Umgebung verloren waren, sowie mittelfristig aufgrund multipler Ursachen ganz in Konkurs geriet. [Anm. 90] Diese Verlagerung der Produktion bedeutete für die Stadt auch einen Ausfall von Steuereinnahmen in Höhe von 22.000 RM. [Anm. 91]

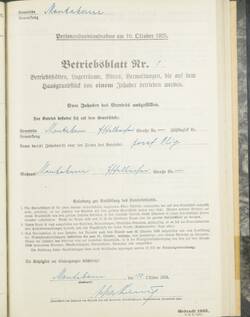

An dieser Stelle ist allerdings zu ergänzen, dass in Montabaur bereits im Februar 1928 wieder eine Eisengießerei und Maschinenfabrik auf den Namen des Mitinhabers Josef Olig Junior angemeldet wurde. Es liegt nahe, dass ein Zusammenhang besteht zwischen diesem Unternehmen und der nach dem gleichen Gewerberegister 1903 von Joseph Olig eröffneten Eisengießerei sowie dem im Oktober 1919 eröffneten Ingenieurbüro Tahphorn & Olig, dessen Inhaber Hermann Taphorn und Alfons Olig waren, die dieses ab dem 01.06.1920 in eine Eisengießerei umwandelten. [Anm. 92] Demnach hat ein Mitglied der gleichen Familie ein Unternehmen der gleichen Sparte im Jahr 1928 in Montabaur wiedergegründet. Nach einer im Stadtarchiv Montabaur vorliegenden Dokumentation der Werksgeschichte [Anm. 93] lief der Betrieb während der Besatzungszeit ungebrochen weiter und der vollständige Konkurs des Unternehmens Olig trat erst im Jahr 1931 ein. Auch diese Quelle spricht allerdings von einer deutlichen Reduzierung der Belegschaft von rund 300 Personen während des Ersten Weltkriegs auf deutlich unter 100 Beschäftigte in den Jahren 1926-1930 und von massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens in den Jahren nach 1918. Diese Probleme waren demnach durch die allgemeine, besonders im besetzten rheinischen Gebiet schlechte Wirtschaftslage während der Besatzungszeit, die Anpassung auf die Friedenswirtschaft – im Ersten Weltkrieg hatte man vom Maschinenbau auf Granatenproduktion umgestellt – sowie eine für die Firma OIig 1925 verloren gegangene Patentstreitigkeit um die Produktion bestimmter Maschinen für die Tuchindustrie verursacht. [Anm. 94] Auch die Tatsache, dass laut den im Stadtarchiv Montabaur vorliegenden Betriebslisten seit mindestens Mitte der 1920 er Jahre circa 50 % der Belegschaft der Firma Olig aus Auszubildenden bestand, spricht stark für massive ökonomische Probleme des damals größten Arbeitgebers der Stadt. [Anm. 95] Insgesamt kann daher als gesichert gelten, dass das Eisenwerk Olig während der Besatzungszeit unabhängig davon, ob bereits 1923 eine temporär vollständige Stilllegung des Eisenwerks erfolgte oder nicht, in großen ökonomischen Schwierigkeiten war. Diese Probleme hatten multiple Ursachen: Neben der Inflation und der Umstellung auf die Friedenswirtschaft waren auch die Besatzung und die Zollgrenze wie die erwähnten Fehlentscheidungen des Unternehmens selbst hier ausschlaggebend. Durch diese unbestreitbar große Krise des größten Arbeitgebers in der Stadt Montabaur während der Besatzungszeit und die hiermit verloren gegangenen Arbeitsplätze entstand auch der Stadt selbst ein enormer Schaden.

Im gesamten Unterwesterwald waren infolge von Betriebsstilllegungen im Frühjahr 1923 insgesamt 11.850 Empfänger von Erwerbslosenunterstützung registriert. Die im Jahr 1923 besonders explodierende Inflation führte dazu, dass sich die Beträge, die zur Existenzsicherung ausgezahlt wurden, stetig erhöhten: Im Sommer 1923 wurden 300.000 Billionen RM Erwerbslosenunterstützung [Anm. 96] vom Unterwesterwaldkreis an die einzelnen Gemeinden weitergeleitet. [Anm. 97] Diese vom deutschen Reich gezahlte Summe reichte bei weitem nicht aus, um die Not der Erwerbslosen zu lindern. Auch um Unruhen unter den Arbeitern oder deren Überlaufen zu den „Separatisten“ in großen Zahlen zu vermeiden, entschloss sich der Kreistag daher im August 1923 zur Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 300.000 Goldmark bei der Reichsbanknebenstelle in Höhr, heute Höhr-Grenzhausen. Die katastrophale Wirtschaftslage der Jahre 1922-1924 führte aus genau diesem Grund dazu, dass die Kreissparkasse für diese Jahre einen Schuldenbetrag von über 200 Billiarden Mark für den Unterwesterwaldkreis zu verzeichnen hatte. [Anm. 98] Im letzten Quartal des Jahres 1923 kam es dann mit der Einstellung des passiven Widerstandes im Unterwesterwald dazu, dass auch Erwerbslose, die zuvor in der produktiven Erwerbslosenfürsorge beschäftigt waren, plötzlich auf einfache Erwerbslosenfürsorge angewiesen waren. Die Kreiskörperschaften beschlossen daher, zur einfachen Erwerbslosenfürsorge zusätzlich eine Zulage von 200 % zu gewähren, welches in Kreisnotgeld ausgezahlt wurde, das später eingelöst werden musste. Allein der Stadt Montabaur entstand hierdurch abermals ein Schaden von 30.000 RM. [Anm. 99] Im gesamten besetzten Gebiet belief sich die Zahl der Arbeitslosen Ende November 1923 auf 2 Millionen völlig Erwerbslose und zusätzlich 500.000 Kurzarbeiter. [Anm. 100] Die Inflation des Jahres 1923 verschlimmerte die Versorgungsverhältnisse zusehends: Obwohl die Löhne in der zweiten Hälfte des Jahres 1923 oft gar zweimal wöchentlich angehoben wurden, hinkte die Einkommensentwicklung der Preisentwicklung ständig hinterher. Dadurch war es für die Bevölkerung in ganz Deutschland schwer möglich, die Mittel aufzubringen, um die sich permanent verteuernden Lebensmittel zu erwerben. [Anm. 101]

Durch die Lebensmittelknappheit verschlechterte sich die Gesundheit der Bevölkerung, was auch Folgen für die Erwerbstätigkeit hatte. Aus dem Jahresbericht 1923 /1924 des Gesundheitsamtes für den Unterwesterwaldkreis geht hervor, dass in diesem Jahr 744 Menschen verstarben und die Kindersterblichkeit mit 22,6 % besonders hoch ausfiel. Über 50 % dieser Kinder wiederrum verstarben an Tuberkulose. [Anm. 102] Auf die Unterernährung vieler Kinder im Westerwald weist überdies ein Artikel im Kreisblatt vom 2. Oktober 1923 hin, in dem es um die Verschickung von etwa 200 entkräfteten Kindern aus den Industriegemeinden des Unterwesterwaldkreises zum Erholungsurlaub in den Kreis Eisenberg-Land (in Thüringen) geht. Bei allen Kindern wurde nach Ablauf des circa zweimonatigen Aufenthaltes eine merkliche Zunahme ihres Körpergewichts konstatiert. [Anm. 103]

13.7.6. Notgeld

Um der Teuerung entgegenzuwirken, fokussierte der Magistrat bereits während des Kriegs 1917 und in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1919-1921 seine Bemühungen um die Ausgabe von eigenem Notgeld. Ein Schreiben des Stadtverordneten Peter Weyer aus dem Jahr 1920 weist zudem auf einen durch Krieg und Besatzung verschärften akuten Kleingeldmangel hin. [Anm. 104] Aufgrund dieser Knappheit an Kleingeld, die durch die Zunahme des Umlaufgebietes der Münzen durch die von Deutschland besetzten Gebiete in Frankreich, Belgien und Polen sowie die Zuführung der Kupfer- und Nickelmünzen in die Kriegswirtschaft begünstigt wurde, ließ die in Montabaur ansässige Eisengießerei und Zementwarenfabrik Volkmann bereits ab 1917 für die Lohnauszahlung ihrer Mitarbeiter Notmünzen herstellen. Im Jahr 1918 folgte Kriegsgefangenengeld in Form von Münzen und wenig später emittierte das Unternehmen auch eigenes Papiergeld. [Anm. 105] Wie Akten im Stadtarchiv belegen, die deutschlandweite Angebote von Druckereien und Statistiken über Anzahl, Wert und Kosten der beschafften Notgeldscheine enthalten, ließ der Magistrat Montabaur in den darauffolgenden Jahren 1922 und 1923 weitere Notgeldscheine für Montabaur prägen. [Anm. 106] Zum Beispiel liegen dem Stadtarchiv Montabaur im August 1923 geprägte Kassenscheine für die Stadt und den Unterwesterwaldkreis im Wert zwischen 500.000 und 500 Mio. RM vor. [Anm. 107] Entsprechend der damals vorhandenen großen Not erscheint ein Schreiben der Bundesleitung des Deutschen Notgeld Sammlerbundes (DNSB) an den Bürgermeister zu Montabaur (1921) umso grotesker. Hier weist der DNSB auf die Pflichtabgabe hin, die jeder Kreis und jede Stadt, die eigenes Notgeld herausgegeben hat, an ihn zu leisten hat. Nach Aktenlage hatte sich in Montabaur entgegen den Gepflogenheiten der Buchhändler Willy Kalb [Anm. 108] zwischen den Magistrat und den DNSB geschaltet und eigennützig und zu höheren als den üblichen Preisen die Notgeldscheine an den DNSB verkaufen wollen. Dagegen protestierte der Deutsche Notgeld Sammlerbund scharf, indem er darauf verwies, dass es sich bei ihm um die satzungsmäßig organisierte Gesamtheit der deutschen Notgeld-Sammlerwelt handelte und das Agieren des Kaufmanns Willy Kalb als einen noch nie vorgekommen Fall und Wucher bezeichnete. [Anm. 109]

13.8.7. Separatismus

Der sogenannte Separatismus etablierte sich nur langsam in der Region. Laut Aussagen von Gertrud Roth, der Witwe von Heinrich Roth, [Anm. 110] in einem Zeitzeugeninterview aus dem Jahr 1991, kam es erst im Jahr 1923 zu vereinzelten Bekenntnissen zum Separatismus. [Anm. 111] Außerdem hatte er zu keinem Zeitpunkt bei der hiesigen Bevölkerungsmehrheit Unterstützung finden können. Im Juni 1923 kam es zunächst in Wiesbaden zur Gründung eines Generalsekretariates des separatistischen Rheinischen Volksbundes. Bereits im Februar 1923 lud der Separatistenführer Kaffine in Kadenbach [Anm. 112] zu einer Versammlung, die aber sehr schwach besucht war. [Anm. 113] Ende Oktober 1923 erging vom Reichsinnenminister eine Anordnung bezüglich des Verhaltens der Beamten gegenüber den Separatisten: Hiernach waren alle „Sonderbündler“, wie man diese auch nannte, soweit dies ohne unmittelbaren Zusammenstoß mit der Besatzungsmacht möglich war, aus allen öffentlichen Gebäuden gewaltsam hinauszuwerfen. Ihnen sollte keine Anerkennung, Treueverpflichtung oder Unterordnung zuteilwerden und es sollte auch kein Warenaustausch mit ihnen laufen. [Anm. 114]

Die Besatzungsmacht Frankreich befand sich den Separatisten gegenüber in einem Dilemma: Einerseits entsprach eine Loslösung des Rheinlandes vom Deutschen Reich französischen Interessen und man wollte daher die Separatisten unterstützen, andererseits hätte eine allzu offene Hilfe deren mangelnden Rückhalt bei der regionalen Bevölkerungsmehrheit offensichtlich gemacht. Aus diesem Dilemma heraus beschränkte sich die französische Besatzungspolitik darauf, nur dann direkt zugunsten der Separatisten einzugreifen, wenn die deutsche Polizei gegen sie vorging oder versuchte, sie zu entwaffnen. [Anm. 115] Erstmals tauchte in Montabaur eine Gruppe von Separatisten in einem Auto aus Koblenz in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 1923 auf. Am Morgen wurde dann durch den französischen Kreisdelegierten der Belagerungszustand ausgerufen. [Anm. 116] Unter dem Schutz der damit verstärkten französischen Patrouillen kamen die „Sonderbündler“ in großen Zahlen in die Stadt. [Anm. 117] Am 29.10.1923 drangen rund 30 Separatisten in das Rathaus von Montabaur ein, um vom Rathausbalkon aus die „Rheinische Republik“ auszurufen. Die grün-weiß-rote Separatistenfahne wurde am Rathaus gehisst. [Anm. 118] Um die Lage zu beobachten, wurde das Wirtshaus Kalb am Marktplatz direkt gegenüber dem Rathaus vorübergehend durch die französische Armee requiriert. [Anm. 119] Über den genauen Hergang dieses Vorgangs liegt dem Stadtarchiv Montabaur folgende Aktennotiz vor:

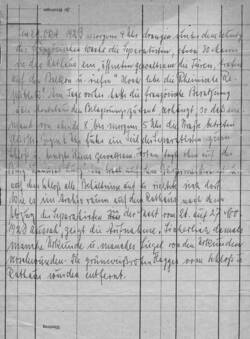

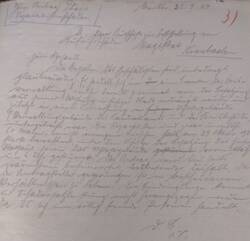

„Am 29. Oktober 1923 morgens 4 Uhr drangen unter dem Schutz der französischen Wache die Separatisten, davon 30 Mann in das Rathaus ein, öffneten gewaltsam die Türen, traten auf den Balkon und riefen „Hoch lebe die Rheinische Republik“. Am Tage vorher hatte die französische Besatzung über Montabaur den Belagerungszustand verhängt, so dass niemand von abends 8 bis morgens 5 Uhr die Straße betreten durfte. Gegen 6.00 Uhr fuhr ein Teil der Separatisten zum Schloss und besetzte dieses gewaltsam. Fortan tagte oben auf der Burg „Landrat Lurz“. Dieser brach auf dem Bürgermeisteramt und auf dem Schloss alle Behältnisse auf und richtete sich dort. Wie es im Archivraum auf dem Rathaus nach dem Abzug der Separatisten in der Nacht vom 26. auf den 27. November 1923 aussah, zeigt die Aufnahme. Sicherlich war damals manche Urkunde und manches Siegel von den Urkunden verschwunden. Die grünweißroten Flaggen vom Schloss und Rathaus wurden entfernt.“ [Anm. 120]

Obwohl 50 meist mit Knüppeln bewaffnete Verteidiger das untere Schlosstor verbarrikadierten, gelang es den Separatisten, in das Schloss einzudringen, in dem das Domänenrentamt und das Landratsamt untergebracht waren. Diese verwüsteten und entwendeten vieles, u.a. deckten sie sich mit Kreisnotgeldscheinen ein. [Anm. 121] Zu den Gegenständen, die die Separatisten aus der Verwaltung im Rathaus und dem Landratsamt entwendeten, zählten, wie polizeiliche Zeugenaussagen und Listen der Entschädigungen im Stadtarchiv Montabaur belegen, neben relativ belanglosen Dingen wie Kaffeesatz, Schreibwaren und Seife auch Jagdgewehre und eine Kassette mit Geld aus dem Domänenrentamt. Mehrere Automobile wurden entwendet oder beschädigt. [Anm. 122]

Auch Einbruchdiebstähle in Ladengeschäften während der damals zwischen 20:00 Uhr und 5:00 Uhr gültigen Sperrstunde sind belegt, etwa wurde eine große Menge von Modewaren aus dem Geschäft des Kaufmannes Peter Melchior in der Bahnhofstraße gestohlen. [Anm. 123] Da zu dieser Zeit sonst niemand auf den Straßen sein durfte, ist eine Involvierung der Separatisten wahrscheinlich. [Anm. 124] Hinzu kommen in der Zeit vom 29. Oktober zum 4. November zahlreiche Requisitionen und willkürliche Verhaftungen. [Anm. 125] Nach einer Zeugenaussage des Gastwirts Heinrich Schmidt, bei dem der selbsternannte „Landrat“ Lurz während der Separatistenherrschaft übernachtete, hatten die Separatisten zudem eine Menge in Bündel gebundenes Reichsgeld gestohlen, welches sich auf dem Transport zur Reichsbank nach Höhr-Grenzhausen befand. Ein Großteil dieses Geldes wiederum wurde ihnen von französischen Kriminalbeamten aus Bad-Ems abgenommen, die eines Tages in der Gastwirtschaft erschienen und lange mit den Separatisten über Geldfragen verhandelten. [Anm. 126] In der Gastwirtschaft Schmidt selbst zahlten diese mit hochwertigem Geld. Die Bezahlung von Lebensmitteln und anderen alltäglichen Bedarfsgütern in Geschäften durch sie erfolgte jedoch stets in wertlosem Separatistengeld. [Anm. 127] Doch der lokale Widerstand organisierte sich: Am 30. Oktober 1923 versammelten sich etwa 4.000 Arbeiter des Kreises in der Gemeinde Eschelbach, heute ein Stadtteil von Montabaur, um die Separatisten gewaltsam aus Montabaur zu vertreiben. Nachdem auf Anfrage des Regierungsrates Kiel, des Regierungsreferendars Mock und verschiedener Beamter der Kreisdelegation aber von der HCITR in Koblenz erklärt wurde, dass ein Versuch eines Gegenputsches sofort das Anrücken einer französischen Kavallerie, Artillerie- und Maschinengewehrkompanie zur Folge haben würde, überzeugten die Beamten die Arbeiter in Eschelbach von der Aussichtslosigkeit ihres Kampfes. [Anm. 128] Dass auch die führenden und angesehensten Bürger Montabaurs überlegten, was die Bevölkerung den Separatisten entgegensetzen könnte, äußerte Gertrud Roth [Anm. 129] im zu Beginn dieses Kapitels erwähnten Zeitzeugeninterview aus dem Jahr 1991. Sie erinnerte sich, dass sie 1923 während eines dienstlichen Botenganges von Separatisten angehalten und nach dem Aufenthaltsort ihres Arbeitgebers, dem Kerzenproduzenten Flügel, gefragt wurde und ehrlich antwortete, dass ihr dieser nicht bekannt sei. Erst viel später erfuhr sie, dass an diesem Tag ein geheimes Treffen der angesehensten Bürger der Stadt im hiesigen Kloster stattfand, um sich zu beraten, etwas gegen die Separatisten zu unternehmen. [Anm. 130] Am 31.10.1923 kam es sogar zu einem Anschlag auf den separatistischen Stadtkommandanten Josef Bausling, woraufhin der separatistische „Landrat“ Lurz eine Bekanntmachung veröffentlichte. [Anm. 131] In der Nacht vom 3. auf den 4. November 1923 kam es dann zu einem folgenschweren gewaltsamen Hinterhalt auf Lurz selbst: Als am 3. November 1923 das Gerücht aufkam, dass die Separatisten unter Führung ihres Kommandanten Baulich die Stadt verlassen und nach Koblenz abziehen würden, versammelte sich abends eine große Zahl zum Teil bewaffneter Männer vor dem Stadtwald an der Straße nach Koblenz, um die „Sonderbündler“ abzufangen. Zwei Drahtseile wurden über die Straße gespannt, Baumstämme, Chausseesteine sowie Wegweiser zu einer Barrikade errichtet. Als gegen 22:00 Uhr ein aus Montabaur kommender Lastwagen mit etwa zehn Separatisten anrollte, wurde das Feuer eröffnet, das von den Separatisten erwidert wurde. Dabei starb auf Seiten der Angreifer der Maurer Peter Müller, Vater von 4 Kindern, aus der Gemeinde Niederelbert. [Anm. 132] Auch zwei Separatisten, die sich nach Montabaur zurückzogen wollten, starben.

Kurz darauf fuhr das aus Koblenz kommende Auto des Separatistenführers Lurz gegen die Hindernisse und wurde dabei zertrümmert. Dabei handelte es sich um den zuvor durch die Separatisten beschlagnahmten Wagen des Kaufmanns und früheren Chauffeurs Franz Spielmann. Eine detailliierte Beschreibung der Schäden liegt dem Stadtarchiv durch eine Zeugenaussage des Autosachverständigen Karl Arnst vor. [Anm. 133] Die Männer nahmen Lurz gefangen, schlugen ihn und verbrachten ihn unter Zwang ins unbesetzte Deutschland. Separatisten und Besatzungsmacht übten daraufhin jedoch Druck auf den Montabaurer Landjägermeister [Anm. 134] Schlünz aus, für die erneute Überstellung des „Landrates“ Lurz an die Besatzung Sorge zu tragen: Auf die Aufforderung hin, dafür zu sorgen, dass Lurz schnellstmöglich wieder unter die Obhut der Besatzung komme, weil andernfalls noch am selben Abend zehn prominente Montabaurer Bürger in Geiselhaft der Separatisten kämen, gab Landjägermeister Schlünz nach und sorgte für die baldige Rückkehr von Lurz in das besetzte Gebiet. [Anm. 135] Das Einwirken der Franzosen ermöglichte Lurz somit schon bald die Rückkehr, nach den Hintermännern dieses Angriffs auf die Separatisten wurde gefahndet. [Anm. 136]

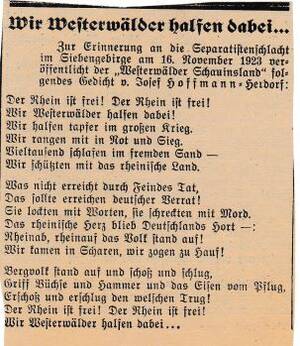

Nach Ende der Separatistenherrschaft war es jedoch ebendieser Landjägermeister Schlünz, der für die abermalige Festnahme von Lurz sorgte. Lurz wurde daraufhin Anfang 1927 wegen Landesverrats zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. [Anm. 137] Dass Westerwälder Bürger auch über unsere Region den Separatismus bekämpften, belegt zudem folgendes Gedicht von Josef Hoffmann-Herdorf, welches unter dem Titel „Wir Westerwälder halfen dabei …“ auf die Separatistenschlacht im Siebengebirge Bezug nimmt. [Anm. 138] Nachdem Erfolge der Separatisten ausblieben, entzogen die Franzosen und Belgier ihnen die Unterstützung. Am 26. November 1923 zog sich die französische Wache gegenüber dem Rathaus wieder zurück. Daraufhin wurden die Separatisten durch die deutsche Polizei entwaffnet und festgenommen. Mit Unterstützung der Franzosen wurde den „Sonderbündlern“ der freie Abzug garantiert. Bald darauf entfernte man die grün-weiß-rote Flagge der Separatisten unter großem Jubel der Bevölkerung: Laut Aussage der Zeitzeugin Gertrud Roth war damals in Montabaur eine Erleichterung zu verspüren, wie sie erst wieder 1929 mit dem Abzug der Franzosen eintrat. Das kurze Intermezzo der Separatisten hatte damit in Montabaur, wie auch fast zeitgleich im übrigen besetzten Gebiet, sein Ende gefunden.

Im Dezember 1923 gingen den „Sonderbündlern“ im ganzen Rheinland die Geldmittel aus. Im Februar 1924 kam es dann zu einer größeren Auswanderungswelle vieler Separatistenführer nach Frankreich. [Anm. 139] Da die meisten Separatisten von auswärts kamen und daher ortsunbekannt waren und nur eine kleine Minderheit unter ihnen aus der näheren Umgebung stammte – dies geht aus Schriftverkehr über die Entschädigung von Tumultschäden und den polizeilichen Befragungen im Stadtarchiv Montabaur hervor – konnten sie nicht zur Zahlung von Entschädigungsleistungen für Diebstahl herangezogen werden. [Anm. 140] Die polizeilichen Ermittlungen liefen jedenfalls, wie der Aktenlage zu entnehmen ist, bald nach dem Abklingen der Separatistenherrschaft auf Hochtouren. Auf Grundlage eines Erlasses des Reichsinnenministers war es Geschädigten möglich, auf dem Verwaltungswege eine Entschädigung zu beantragen. Für die Beurteilung der Anträge wurde ein Ausschuss zur Feststellung von Entschädigung für Aufruhrschäden in Wiesbaden eingerichtet. [Anm. 141] Als Kriterium spielten die persönlichen Vermögensverhältnisse der Geschädigten eine große Rolle: Die Entschädigung für die Familie des Heinrich Schmidt, die im Besitz einer Gastwirtschaft mit Saalbau war und über Landbesitz verfügte, wurde daher beispielsweise zunächst abgelehnt und erst nach Einspruch gewährt. Auch der Antrag des Kaufmannes Stern, der das größte Geschäft seiner Branche im Kreis besaß, wurde abgelehnt. Hingegen erhielten etwa der erwähnte Chauffeur Franz Spielmann und der Kreisbausekretär Friedrich Theiß auch aufgrund ihrer Vermögensverhältnisse eine Zusage. [Anm. 142] Die Kosten für die Entschädigung für Separatistenschäden mussten teils von Reich und Ländern, teils durch die Stadt getragen werden. [Anm. 143]

Begründung der Ablehnung des Antrags auf Entschädigung der Firma Stern:

"Die Firma Stern befindet sich in äußerst guten und geordneten Firmen- und Einkommensverhältnissen. Das wirtschaftliche Bestehen und Fortkommen sind nicht im geringsten durch den Verlust gefährdet. Der Umsatz bei Stern in den letzten 2 Monaten kann diesseits nicht festgestellt werden, jedoch dürfte er den Zeitverhältnissen entsprechend gut sein, da es sich um das größte Geschäft seiner Branche im Unterwesterwald handelt."

Begründung der Annahme des Antrags auf Entschädigung von Friedrich Theis:

"Zum Antrag Theis Montabaur 23.01.1924

Separatistenschaden

Dem Ausschuss zur Feststellung von Aufruhrschäden Magistrat Wiesbaden zurückgesandt.

Die Angaben des Geschädigten sind unbedingt glaubwürdig. Es handelt sich um einen Beamten der Kreisverwaltung, welcher bereits zweimal von der Besatzung aus seiner Wohnung in hiesiger Stadt verdrängt wurde und zuletzt in einer Stadtverhausung im Schlossgebäude (Verwaltungsgebäude des Landratsamtes und der Kreisbehörde) untergebracht war. Die Separatisten, und zwar ungefähr 60 Mann, meist erwachsene Burschen, haben am 29. Oktober 1923 stark bewaffnet unter dem Schutze der Besatzung das hiesige Rathaus sowie das Schlossgebäude nachmittags um 6 Uhr gestürmt. Der Antrag wird diesseits wärmstens befürwortet, insbesondere deshalb, da der Antragssteller gezwungen ist in bescheidenen Verhältnissen zu leben. Die Eindringlinge konnten zur Schadensersatzleistung nicht herangezogen werden, da es sich um völlig fremde Personen handelt."

21.9.8. Zweite Hälfte der Besatzungszeit

Die politische Lage stabilisierte sich im letzten Quartal 1923 mit der Aufgabe des passiven Widerstands wieder. Mit der Errichtung der Rentenbank im Dezember 1923, die durch eine in Goldmark laufende Grundschuld auf den gesamten deutschen Grundbesitz und langjährige Goldobligationen der Industrie, des Handels, der Banken und der Landwirtschaft garantiert wurde, erreichte die Reichsregierung Ende des Jahres 1923 und Anfang 1924 die Beendigung der Inflation und die Stabilisierung der deutschen Währung. Mit der damit verbundenen Einführung der Rentenmark stellte man Handel und Verkehr auf Goldmarkpreise um. [Anm. 144] Ende 1923 und vor allem im Laufe des Jahres 1924 begünstigte dies die sukzessive Wiederaufgabe der erläuterten Verordnungen durch die Besatzungsmacht mit zum Beispiel der Wiederaufnahme des Paketverkehrs mit dem unbesetzten Deutschland (Januar 1924), dem Entfall der Zollgebühren und der Zollgrenze (September 1924) und der Aufgabe der französisch-belgischen Eisenbahnregie (November 1924). [Anm. 145] Aufgrund der militärstrategischen Tatsache, dass es sich bei Montabaur um die nächstgelegene mittelgroße Kreisstadt in der Nähe der Brückenkopfgrenze [Anm. 146] handelte, waren dort besonders viele Besatzungssoldaten stationiert. Doch hatte die repressivste Phase der gesamten Besatzung für die lokale Bevölkerung wie Magistrat und Verwaltung mit dem Ende der Ruhrkrise ein Ende gefunden.

Der Schriftverkehr des Landrats für den Unterwesterwaldkreis Richard Collet und des Bürgermeisters von Montabaur Heinrich Roth mit dem Regierungspräsidenten zu Wiesbaden und einzelnen Abgeordneten des Reichstages aus den späten 1920er Jahren zeugt von einem gr0ßen Einsatz Collets und Roths für Montabaur und großem argumentativem Geschick der beiden Lokalpolitiker. Trotz der Tatsache, dass die Umsetzung einiger geplanter Projekte der Stadt, wie der Neubau einer Volksschule, die Errichtung neuer Wasserleitungen, der Ausbau der Kinderverwahrschule oder die Renovierung des städtischen Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums, sich durch Krieg, Besatzung und Inflation zumindest erheblich verzögerten, erreichten die beiden letztendlich am 25. Mai 1928 die Zustimmung für die Erstattung von Besatzungsschäden aus dem Westfonds durch den Regierungspräsidenten. [Anm. 147]

Nach der Ruhrkrise kam es zur schrittweisen Reduzierung der französischen Präsenz mit einem teilweisen Abzug im Jahr 1926, bis 1929 auch der letzte französische Soldat Montabaur unter spürbarer Erleichterung der lokalen Bevölkerung wieder verlassen hatte. [Anm. 148] Damit endete eine sechsjährige Periode der vor allem in den Anfangsjahren starken ökonomischen und regulatorischen Belastung für die Bevölkerung, durch Einquartierungen, Maßnahmen wie die Zollgrenze, und vor allem die Unterdrückung von jeglichen kulturellen Aktivitäten, die ein deutsches Nationalbewusstsein hätten befördern können. Insgesamt kann für fast all diese Aspekte konstatiert werden, dass die französische Besatzung Montabaurs die vorausgegangene amerikanische Okkupation an Einschränkungen meist noch übertroffen hatte, zumindest aber dieser in nichts nachstand.

Anmerkungen:

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); StAMont, Abt. 4, 842; vgl. Schriftverkehr v. Magistrat der Stadt Montabaur, Bürgermeister Roth und Landrat Collet mit dem Regierungspräsidenten zu Wiesbaden Abt. Verwaltung des Westfonds. Zurück

- StAMont, Abt. 9,4, 93; vgl. Lebenserinnerungen von Landrat Hans Bertuch. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991). Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis, 26. Feb. 1923; StAMont, Abt. 11; vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914 bis 1918 und in der Besatzungszeit, S. 39-40; StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991). Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); vgl. HHSTAW, Abt. 419, 8. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 842; vgl. Schriftverkehr v. Magistrat der Stadt Montabaur, Bürgermeister Roth und Landrat Collet mit dem Regierungspräsidenten zu Wiesbaden Abt. Verwaltung des Westfonds; StAMont, Abt. 11, L PRKr. XV. 4.3; vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914 bis 1918 und in der Besatzungszeit (Buchdruckerei der „Westerwälder Volks-Zeitung“, M. Flock & Co. GmbH, Montabaur 1930). Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991). Zurück

- Es handelt sich um den heutigen Stadtteil Neuwied-Engers. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis (KfdU), Okt. & Nov. 1923. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 879. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 912; StAMont, Abt. 11; vgl. Schrupp, Bernd: HEINRICH ROTH 1889-1955 – Nassauischer Preuße, Bürgermeister und Landrat – Eine politische Biografie über vier Zeiten der Deutschen. Zurück

- StAMont, Abt. 11; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz; vgl. Zeitzeugeninterview mit Gertrud Roth. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L PRKr. XV. 4.3; vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914 bis 1918 und in der Besatzungszeit (Buchdruckerei der „Westerwälder Volks-Zeitung“, M. Flock & Co. GmbH, Montabaur 1930), S. 39-40. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU), 26.01.1923. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); vgl. StAMont, Abt. 4, 774, 779; StAMont, Abt. 11, L PRKr. XV. 4.3; vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914 bis 1918 und in der Besatzungszeit (Buchdruckerei der „Westerwälder Volks-Zeitung“, M. Flock & Co. GmbH, Montabaur 1930), S. 27. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 879, S. 6, S. 30, S. 31; vgl. Volkszählungsliste, Weimarer Republik 1925, s. auch https://digitalarchive.montabaur.de/person/content/titleinfo/50366; StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis, 26. Feb. 1923. Zurück

- Die Grafen zu Walderdorff gehören zum Rheinischen Uradel und sind seit dem 17. Jahrhundert auf Schloss Molsberg in der gleichnamigen Ortschaft unweit der Stadt Montabaur ansässig. Der wohl bedeutendste Vertreter dieses Geschlechts war Johann IX. Philipp von Walderdorff, Erzbischof und Kurfürst von Trier zwischen 1756 und 1768. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 912-913. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis, 17. Januar 1921. Zurück

- StAMont, Abt. 4, A 77; vgl. Tagebuch Montabaur 1923; StAMont, Abt. 4, A 78; vgl. Tagebuch 1924, 1925. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 912-913. Zurück

- StAMont, Abt. 11; vgl. Schrupp, Bernd: HEINRICH ROTH 1889-1955 – Nassauischer Preuße, Bürgermeister und Landrat – Eine politische Biografie über vier Zeiten der Deutschen. Zurück

- Bei der Familie Hisgen handelt es sich um eine weit verzweigte Montabaurer Familie, die viele lokal bedeutende Kaufleute hervorgebracht hatte. Am bekanntesten ist die Familie durch das einst zwischen Klostergasse und dem am heutigen Konrad-Adenauer-Platz, dem früheren Juxplatz, befindliche Kaufhaus Hisgen. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis (KfdU), Nov. 1924. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis (KfdU), 7. Feb. 1925. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis (KfdU), 11. Juli 1925. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis (KfdU), Juli 1926. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis (KfdU), Juli 1926. Zurück

- StAMont, Abt. 11; vgl. Schrupp, Bernd: HEINRICH ROTH 1889-1955 – Nassauischer Preuße, Bürgermeister und Landrat – Eine politische Biografie über vier Zeiten der Deutschen, S. 26- 27; StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU), Juli 1926. Zurück

- Heinrich Roth (1889-1955) war ein deutscher Politiker. Er war von 1926-1933 und 1945 Bürgermeister von Montabaur, außerdem war er Landesvorsitzender der Zentrumspartei in Nassau, Reichstagsabgeordneter, Landrat des Unterwesterwaldkreises wie des Landkreises Sankt Goar, Abgeordneter des preußischen Landtages und Mitglied des preußischen Staatsrates. Zurück

- StAMont, Abt. 11; vgl. Schrupp, Bernd: HEINRICH ROTH 1889-1955 – Nassauischer Preuße, Bürgermeister und Landrat – Eine politische Biografie über vier Zeiten der Deutschen, S. 26-27. Zurück

- StAMont, Abt. 11; vgl. Schrupp, Bernd: HEINRICH ROTH 1889-1955 – Nassauischer Preuße, Bürgermeister und Landrat – Eine politische Biografie über vier Zeiten der Deutschen, S. 26- 27. Zurück

- StAMont, Abt. 4, (16/6) II., L 1913. Zurück

- StAMont, Abt. 4, (16/6) II., L 1913. Zurück

- StAMont, Abt. 4, (16/6) II., L 1913. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); StAMont, Abt. 9.4, 93; vgl. Lebenserinnerungen von Landrat Hans Bertuch. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU), Feb. 1923. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU), 16. Feb. 1923. Zurück

- Gemeint ist die (Hohe) Interalliierte Rheinlandkommission, zur Vereinfachung wird im weiteren Verlauf dieses Aufsatzes anstelle Haute Commission interalliée des territoires rhénan immer die Abkürzung HCITR verwendet. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU),22. Jan. 1923. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991). Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); vgl. HS Wiesbaden, Abt. 419, 46. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); vgl. HS Wiesbaden, Abt. 419, 46. Zurück

- Beim Kannenbäckerland handelt es sich um eine Kulturlandschaft, die vor allem den historischen Unterwesterwaldkreis, aber auch Städte wie Bendorf oder Vallendar am Rhein, umfasst. Der Terminus geht zurück auf die historisch bedeutende Produktion von Tonpfeiffen und Keramikgefäßen in dieser Region, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); StAMont, Abt. 4, 969; StAMont, Abt. 11, L PRKr. XV. 4.3; vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914 bis 1918 und in der Besatzungszeit (Buchdruckerei der „Westerwälder Volks-Zeitung“, M. Flock & Co. GmbH, Montabaur 1930). Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU), Feb. 1923. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); vgl. StAMont Abt. 4, 846. Zurück

- Gebück: Äußerster Ausläufer der historischen Stadtbefestigung von Montabaur auf Hanglage mit Talblick auf das thematisiere Sauertal. In der Nähe befindet sich auch der Gebücksturm, auch Schwedenturm genannt. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L PRKr. XV. 4.3; vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914 bis 1918 und in der Besatzungszeit (Buchdruckerei der „Westerwälder Volks-Zeitung“, M. Flock & Co. GmbH, Montabaur 1930); StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); vgl. HS Wiesbaden, Abt. 419, 41. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 858; vgl. Verordnungen und Maßnahmen der deutschen Behörden während der Besatzungszeit. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L PRKr. XV. 4.3; vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914 bis 1918 und in der Besatzungszeit (Buchdruckerei der „Westerwälder Volks-Zeitung“, M. Flock & Co. GmbH, Montabaur 1930);

StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); vgl. HS Wiesbaden, Abt. 419, 10. Zurück - StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); vgl. HS Wiesbaden, Abt. 419, 5; vgl. HS Wiesbaden, Abt. 419, 40. Zurück

- StAMont, Abt. 11; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz; vgl. HS Wiesbaden, Abt. 419, 13-14; StAMont, Abt. 4, 841. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L PRKr. XV. 4.3; vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914 bis 1918 und in der Besatzungszeit (Buchdruckerei der „Westerwälder Volks-Zeitung“, M. Flock & Co. GmbH, Montabaur 1930). Zurück

- StAMont, Abt. 4, 841; StAMont, Abt. 8.3.12; vgl. Biografie Heinrich Roth (aus dem Tagebuch von Gertrud Roth); StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); vgl. HS Wiesbaden, Abt. 419, 13-14; StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis, 26. März 1923: Ausweisung Kreissekretär Schenten. Zurück

- StAMont, Abt. 12; vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis (KfdU), 04. Dez. 1923. Zurück

- Hölscher und Janisch waren im Lehrerseminar zu Montabaur tätig, das der Ausbildung künftiger Lehrkräfte diente und von 1851 bis 1926 in unserer Stadt ansässig war. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 841; StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); vgl. HS Wiesbaden, Abt. 419, 13-14; StAMont, Abt. 11, L PRKr. XV. 4.3; vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914 bis 1918 und in der Besatzungszeit (Buchdruckerei der „Westerwälder Volks-Zeitung“, M. Flock & Co. GmbH, Montabaur 1930);

StAMont, Abt. 8.3.12; vgl. Biographie Heinrich Roth (aus dem Tagebuch von Gertrud Roth). Zurück - StAMont, Abt. 4, 841. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 841. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 841. Zurück

- StAMont, Abt. 4, A 77; vgl. Tagebuch 1923 Montabaur, mit exakter Dokumentation des ein- und ausgehenden Schriftverkehrs des Bürgermeisters. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 841. Zurück

- StAMont, Abt. 4, 842; vgl. Schriftverkehr v. Magistrat der Stadt Montabaur, Bürgermeister Roth und Landrat Collet mit dem Regierungspräsidenten zu Wiesbaden Abt. Verwaltung des Westfonds. Zurück

- StAMont, Abt 12 (Zeitungsarchiv); vgl. Kreisblatt für den Unterwesterwald (KfdU) v. Mürz / April 1923; Schriftverkehr im Privatarchiv des Enkels von Heinrich Volkmann, Dipl. Kaufm. Reiner Heinrich Otto Volkmann: „Antrag auf Kontingents-Erhöhung an die Wirtschaftsgruppe Eisengießerei, Berlin, Kurfürstenstraße 54/55, 21. Mai 1938“. Zurück

- StAMont, Abt. 4, A 7; vgl. Magistratsprotokolle vom 12.04. 1923, Abs. 18, s. auch Magistratsprotokolle der Stadt Montabaur digital: https://digitalarchive.montabaur.de/magistrat/content/zoom/67844 ; StAMont, Abt. 11, L PRKr. XV. 4.3; vgl. Kalb, Walter: Montabaur im Weltkrieg 1914 bis 1918 und in der Besatzungszeit (Buchdruckerei der „Westerwälder Volks-Zeitung“, M. Flock & Co. GmbH, Montabaur 1930), S. 39. Zurück

- StAMont, Abt. 9.4, 93; vgl. Lebenserinnerungen von Landrat Hans Bertuch. Zurück

- StAMont, Abt. 11, L WW Sons XII. 3 35; vgl. Harlé, Jörg: Die Besatzungspolitik Frankreichs und der USA nach 1918 - am Beispiel des Brückenkopfes Koblenz (1991); StAMont, Abt. 9.4, 93; vgl. Lebenserinnerungen von Landrat Hans Bertuch. Zurück

- StAMont, Abt. 9.4, 93; vgl. Lebenserinnerungen von Landrat Hans Bertuch; StAMont, Abt. 4, A 295; vgl. Betriebslisten des Jahrgangs 1926: Verlagshaus und (Buch) Druckerei Martin Flock in der Bahnhofstraße, (Buch) Druckerei Georg Sauerborn in der Peterstorstraße. Zurück

- In seinen Lebenserinnerungen verkündet Landrat Bertuch: „Nebenbei sei eingeschaltet, daß meine plötzliche Gründung ein anständig langes Leben gehabt hat. Erst 10 Jahre später ist die neue Zeitung nach der “Machtübernahme“ der Nationalsozialisten 1933 beseitigt worden.“ Die Angaben über die Druckereien auf den im Stadtarchiv Montabaur vorliegenden Original-Zeitungsbänden weichen allerdings geringfügig von dieser Angabe ab. Bis zum 28. November 1934 sogar erschien demnach die Westerwälder Volkszeitung des Verlegers Flock. November 1934 bis einschließlich Februar 1935 erschien dann weiterhin eine Zeitung mit abweichendem Namen, aber ebenfalls des Verlegers Martin Flock. Zwischen März und Juni 1935 besteht dann eine Lücke in der Überlieferung des StAMont. Daraufhin erfolgte offenbar die Zusammenlegung der beiden Lokalzeitungen, denn von Juni bis mindestens einschl. Dezember 1935 erschien eine Zeitung unter dem Namen „Kreisblatt für den Unterwesterwald – Westerwälder Volkszeitung“. Im Jahr 1936 kam es zu weiteren Umbenennungen. Herausgeber war ab 1936 wieder die Druckerei Sauerborn. Da zwischen 1937 und 1939 wieder eine Lücke in der Überlieferung des StAMont vorliegt, können über die Verleger der Folgejahre keine gesicherten Angaben gemacht werden, vermutlich war es jedoch die Druckerei Sauerborn. Die in den Jahren 1933-1936 erfolgten, häufigen Umbenennungen der Lokalzeitungen des Westerwaldes, sprechen für einen starken politischen Druck auf die Verleger. Die Periode des „Dualismus“ der beiden Lokalzeitungen Westerwälder Volkszeitung (WVZ) und Kreisblatt für den Unterwesterwaldkreis (KfdU) ging spätestens 1935, eher nach dem 28. Nov. 1934, zu Ende. Zurück