0.6. Dialektvielfalt

0.1.6.2. Erbe der Vergangenheit

Die dialektale Gliederung des Hunsrücks in die drei Teilareale Rheinfränkisch, Moselfränkisch und – dazwischenliegend – rheinfränkisch-moselfränkisches Übergangsgebiet (vgl. Kap. 5.) könnte den Eindruck erwecken, dass wir es mit drei jeweils homogenen Dialektblöcken zu tun haben. Das ist keinesfalls so. Die Sprache innerhalb der drei Teilregionen unterscheidet sich mal mehr, mal weniger von Ort zu Ort. Zumindest war das nachweislich noch bis vor drei Jahrzehnten der Fall. Heutzutage gleichen sich die einzelnen Dialekte immer mehr an. Es bilden sich großräumige vereinheitlichte Dialektlandschaften aus. Diesen Punkt werde ich ausführlicher in Kap. 6.3. behandeln.

Die dialektale Zersplitterung der Hunsrücker Sprachlandschaft ist ein Reflex der Sprachgeschichte. Als etliche Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung die Römer die linksrheinischen Landstriche besetzten, stießen sie im Moselgebiet auf eine keltische Bewohnerschaft, die mit Angehörigen germanischer Stämme durchsetzt war. Die Kelten zählten zum Stamm der Treverer, von dessen Namen sich der Ortsname Trier ableitet, der zur Zeit der römischen Stadtgründung vor rund 2000 Jahren Augusta Treverorum = ʻAugustus-Stadt im Land der Treverer’ (benannt nach Kaiser Augustus, 63 v. Chr. bis 14 n. Chr.) lautete. Von der keltischen Zeit zeugen kaum noch direkte Überbleibsel im deutschen Wortschatz. Zu ihnen gehören Wörter wie Amt, Geisel, Reich/reich, welsch usw. Wesentlich umfangreicher ist die Zahl der Gewässer- und Ortsnamen keltischen Ursprungs. Hier sind unter anderem zu nennen: Altmühl, Donau, Dreisam, Glan, Glotter, Ill (Elsass), Iller und Tauber sowie Alzey, (Bad) Breisig, Daun, Dormagen, Mainz, Mayen, (Mülheim-)Kärlich und Worms. Auch in dem Gebiet, das dieses Buch behandelt, gibt es keltische Gewässer- und Ortsnamen, beispielsweise Baybach, Dhron und Simmerbach (nicht ganz sicher) sowie Boppard, Hermeskeil, Kell (am See), Kirn und Kirchberg. Auf entsprechende Gewässernamen gehen die Ortsnamen Dhron, Bischofsdhron, Hausbay, Simmern usw. zurück. Das Kap. 14.2. deutet exemplarisch diese Namen.

Weitaus mehr sprachliche Spuren als die Kelten haben in unserem Raum die Römer hinterlassen, die das Rheinland bis zur fränkischen Landnahme zu Beginn des 5. Jahrhunderts rund 400 Jahre beherrscht hatten. Die technisch, kulturell und zivilisatorisch überlegenen Besetzer aus dem Süden Europas brachten mit sich ihre altvertrauten Alltagsgegenstände und Kulturpflanzen sowie fortgeschrittene Kenntnisse und Fertigkeiten in Landwirtschaft, Hausbau, Administration und Militärwesen. Die einheimische Bevölkerung übernahm verschiedenes von den Römern und schaute einiges ab. Mit den Sachen und Praktiken wurden zugleich deren originäre Bezeichnungen übernommen. Eine Fülle lateinischer Lehnwörter in unseren Dialekten (und darüber hinaus) zeugt bis heute von dem engen soziokulturellen und sprachlichen Kontakt zu der römischen Mitbewohnerschaft in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends. Ein eigener Teil dieses Buches ist speziell den lateinischen Entlehnungen gewidmet (vgl. Kap. 12.2.1.).

In den ersten 400 Jahren unserer Zeitrechnung lebten in unserem Gebiet drei Bevölkerungsgruppen: Kelten, Germanen und Römer. Es gab folglich die Sprachen: Keltisch, Germanisch und Lateinisch. Diese darf man sich nicht als jeweils einheitlichen Block vorstellen, sondern mehr oder weniger in „Dialekte“ aufgespalten. Das Lateinische hatte unter den Dreien das höchste Ansehen, so dass die keltisch und germanisch sprechenden Bevölkerungsteile sukzessiv zu der Prestigevarietät wechselten. Nicht nur die Städter, auch die bäuerlichen Schichten übernahmen Kultur und Sprache der Römer. Die zahlreichen ursprünglich lateinischen Wörter im heutigen Weinbauwortschatz der Rhein- und Moselwinzer geben davon ein beredtes Zeugnis ab (vgl. Kap. 12.2.1.). Dem Romanisierungsprozess stand ein Germanisierungsprozess gegenüber, der verstärkt um 280 mit der An- und Umsiedlung germanischer Gruppen im Rheinland einsetzte.

In den ersten Jahrzehnten des 5. Jahrhunderts begann nach einer Phase der Eroberung, die zum Zusammenbruch der römischen Herrschaft führte, die Besiedlung des Rheinlandes durch die Franken. Es folgte aber keine Vertreibung der romanisch sprechenden Bevölkerungsteile. Innerhalb von zwei bis drei Generationen hatten diese die fränkische Sprache der Eindringlinge übernommen. Daneben blieb allerdings in etlichen Regionen das Romanische inselhaft bis ins 9. Jahrhundert, vielleicht sogar bis ins 12./13. Jahrhundert erhalten. Eine solche Kontinuität der romanischen Sprache lässt sich nachweisen für die Gegend um Prüm, das Maifeld, das Moselgebiet südlich Trier, die Region um Kastellaun, den Mittelrhein um Boppard und Sankt Goar, den Hochwald und die Landstriche um Contwig in der Südwestpfalz.

Die Franken waren kein homogener Volksstamm, sondern ein Verbund von ethnisch unterschiedlichen Kleinstämmen und Sippenverbänden. Eine einheitliche Sprache gab es nicht. Jede Teilpopulation hatte ihr eigenes Idiom. Das bedeutet, dass die sprachlich verschieden geprägte Vorbevölkerung (Kelten, Germanen, Römer) unterschiedliche Spielarten des Fränkischen übernommen hatte. Seit frühester Zeit haben wir es folglich mit einer differenzierten Sprachlandschaft im Hunsrück (und nicht nur dort) zu tun. Die Anfänge der heutigen Dialektvielfalt liegen also sehr weit zurück. Das Fränkische des Rheinlandes wurde später von Sprachwissenschaftlern in die Dialektgroßräume Ripuarisch, Rhein- und Moselfränkisch unterteilt (vgl. Kap. 4.). Diese Dreiteilung, die lediglich die Unterschiede bei der Durchführung der zweiten Lautverschiebung zugrunde legt, suggeriert, dass wir es mit jeweils monolithischen Dialekteinheiten zu tun haben. Doch die Sprachrealität ist eine andere. Wie bereits gesagt, variieren gerade in unserem Raum die Dialekte häufig von Ort zu Ort. Die folgende exemplarische Gegenüberstellung von Sprachformen der Nachbardörfer Buch und Mörz in der Verbandsgemeinde Kastellaun zeigt bemerkenswerte Unterschiede, und das auf einer Distanz von nur ca. zwei Kilometern (nach: Boos 2002, S. 430, 434, 443):

| Buch | Mörz | Standarddeutsch |

| Aau | Au | Auge |

| zähn | zehn | zehn |

| Himmelsdierscha (= Himmelstierchen) | Herrgottsdeerscha (= Herrgottstierchen) | Marienkäfer |

| Häggebock (= Heckenbock) | Zeck | Zecke |

| Aaiaschepp (= Eierschöpfe) | Aierpesch (= Eierbüsche) | Löwenzahn |

Die Zersplitterung unserer Dialektlandschaft hat sehr wesentlich mit der territorialen Zerklüftung des Rheinlands vom Spätmittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zu tun. Neben den Hauptterritorien Kurmainz, Kurtrier und Pfalz bestanden in unserem Gebiet unzählige kleinere Herrschaften, wobei die Grenzverläufe zwischen den Besitztümern und die Herrschaftsverhältnisse häufig wechselten.

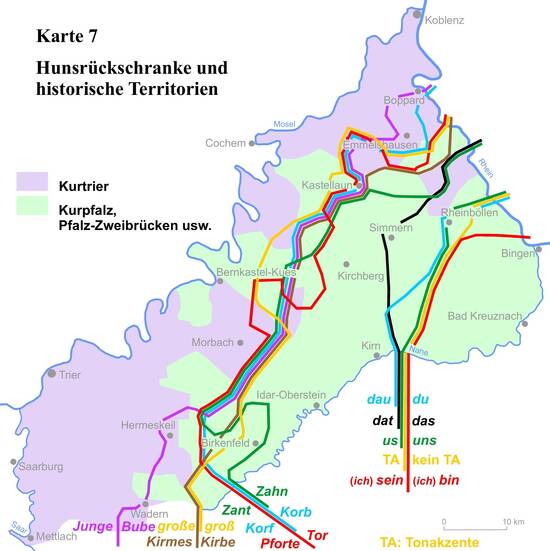

Politische Grenzen erschweren und behindern den Kontakt zwischen den Menschen diesseits und jenseits des Schlagbaums, machen ihn mitunter sogar unmöglich. Das impliziert, dass im ungünstigsten Fall kein sprachlicher Austausch stattfindet. Die Dialektsprecher beiderseits der Grenze bleiben jeweils unter sich. Sprachkontakt ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich Dialekte annähern, ausgleichen oder mischen. Die wenig durchlässigen historischen Territorialgrenzen, die nach der Reformation zum Teil zusätzlich Konfessionsgrenzen wurden, haben die Dialektunterschiede gefestigt und sich zu Dialektgrenzen entwickelt. In unserem Gebiet ist das auch heute noch gut fassbar. Die Trennlinie zwischen dem katholischen Kurtrier und den reformierten Territorien (Kurpfalz, Pfalz-Zweibrücken usw.) verlief im Mittelalter durch den Hunsrück. In bemerkenswerter Weise scheiden Teilabschnitte dieser Grenze bis in die Gegenwart hinein etliche Dialektvarianten. Die Karte 7 zeigt vor den unterschiedlich eingefärbten Territorien (Zustand um 1789) den Verlauf der Isoglossen der Hunsrückschranke (vgl. Kap. 5.). Man sieht es deutlich: Die Grenze zwischen den Formen Zahn und Zant, Korb und Korf, Kirbe und Kirmes (ʻKirchweih’), Bube und Junge, Tor und Pforte sowie den Flexionsformen (der) groß (Spiegel) und (der) große (Spiegel) verläuft stellenweise, vor allem in der Region Morbach ganz genau entlang der alten Territorialgrenze.

Bei der Isoglosse, die groß von große scheidet, handelt es sich übrigens um die Grenzlinie zwischen dem Gebiet, in dem Nominativ und Akkusativ der maskulinen attributiven schwachen Adjektive nach dem Akkusativ vereinheitlicht werden (Westen), und dem Gebiet, in dem Nominativ und Akkusativ differenziert werden (Osten). Das heißt: Im Westen steht den alten Mann für sowohl ʻder alte Mannʼ (Nominativ) als auch für ʻden alten Mannʼ (Akkusativ), während im Osten in den Dialekten differenziert wird: der alte Mann (Nominativ) und den alten Mann (Akkusativ) (vgl. Kap. 11.4.1.).

Nicht nur die historischen Territorialgrenzen trugen zur Dialektvielheit in unserer Gegend bei. Die Richtung der zwischenmenschlichen und somit sprachlichen Kontakte wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein auch von den Schulsprengel-, Pfarr- und Kirchspielgrenzen, dem Sitz der Bürgermeisterei, der Lage des Marktortes sowie des nächstgelegenen städtischen Zentrums (z. B. Kreisstadt) usw. bestimmt. Teilweise wirken die alten Strukturen bis heute nach und geben der Bevölkerung den geographischen Radius und die Richtung der Mobilität vor. Die Dialektunterschiede und die Stabilität der Dialektgrenzen bis in unsere Zeit hinein hängen durchaus auch damit zusammen.