0.10. Sprachlaute und Tonakzente

0.1.10.3. Konsonanten

0.2.10.3.3. Die Lautverbindung ng

Ringk, Zang

Die Endung ‑ng, die etwa in lang und Ring vorkommt, wird im Hunsrücker Platt nicht überall wie in der Standardsprache als nasaler Gaumenlaut (in phonetischer Umschrift: [ŋ]) ausgesprochen. In vielen Dialekten bleibt das g als k erhalten ([ŋk]), man sagt z. B. langk ‘lang’, jungk ‘jung’ und Ringk ‘Ring’. Diese Entwicklung gilt nicht für ng in der Wortmitte zwischen Vokalen. Wörter wie länger und jünger haben hier wie die Hochsprache den am Gaumen gebildeten Nasallaut ng ([ŋ]) ohne k. Sie lauten im Dialekt etwa länger und jinger. Das k kommt auch dann nicht vor, wenn ein auf ng folgendes e am Wortende abfällt, so dass ng das Wort abschließt. Zange und Zunge lauten also Zang bzw. Zung.

0.3.10.3.4. Rhotazismus und Lambdazismus

Blärrer, greerer, schnäile

Wohl jedem, dem die Hunsrücker Dialektlandschaft nicht vertraut ist, dürften Ausdrücke wie Blärrer und Bläller, schnäire und schnäile, Borrem und Bollem, Kläärer und Klääler, die paarweise für standarddeutsch Blätter, schneiden, Boden, Kleider stehen, ziemlich merkwürdig vorkommen. Die lautlichen Gegensätze zwischen Dialekt und Hochsprache sind erheblich. Formen wie etwa schnäire oder schnäile sind für einen Unkundigen kaum dechiffrierbar im Gegensatz zu der Variante schnäide, die in Teilen des Hunsrücks ebenfalls bodenständig ist. Dass vor allem die auffälligen Ausdrücke mit l in den Ohren Auswärtiger eigenartig, ja kurios klingen, ist den Hunsrückern bewusst. Bei Spracherhebungen schmunzelten meine Probanden höchst amüsiert, als sie mich, den Ortsfremden, mit Belegen wie Bollem sowie schnäile konfrontierten. Begleitet waren die Dialektproben mitunter von launigen Kommentaren („unser Platt klingt wie Chinesisch“).

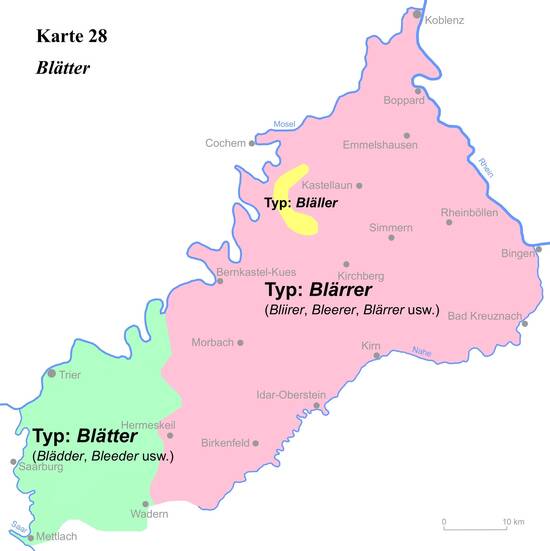

Das – wie man sieht – für standardsprachlich t oder d stehende r bzw. l kommt ausschließlich zwischen Vokalen vor. Das Phänomen bezeichnet der Sprachwissenschaftler im Falle von r‑Eintritt als Rhotazismus nach dem griechischen Buchstaben Rho für r und im Falle von l‑Eintritt als Lambdazismus nach dem griechischen Buchstaben Lambda für l. Der Rhotazismus ist im Hunsrück weit verbreitet. Am Beispiel der Karte 28 Blätter sieht man, dass nur der Südwesten ausgespart bleibt. Der viel seltenere Lambdazismus betrifft nur wenige Höhenorte der Verbandsgemeinde Zell (Mosel), z. B. Grenderich und Altstrimmig. Um das Bild abzurunden, seien noch weitere Belege mit beiden Spracherscheinungen aufgezählt: Bruurer/Brooler, ‘Bruder’, Schliire/Schliile ‘Schlitten’, bluure/bloole ‘bluten’, Weerer/Weller ‘Wetter’ und Oorer/Ooler ‘Ader’. Rhotazismus bzw. Lambdazismus tritt am Wortende nicht ein, sondern nur – wie gesagt – zwischen Vokalen. Wenn aber einem auf Vokal plus t/d endenden Wort ein mit Vokal beginnendes unbetontes Wort folgt, so dass t/d gleichsam in zwischenvokalische Position gelangt (Sandhi), kommt es ebenfalls zur Entwicklung von r bzw. l. Die Ausdrücke hat und mit werden beispielsweise in den Verbindungen hat er und mit einem zu horr-er/holl-er bzw. mirr-em/mill-em.

Da die Formen mit r bzw. l als tief dialektal gelten, werden sie zunehmend durch solche mit t/d ersetzt. Das ist insbesondere im Rheinhunsrück sowie im rheinfränkischen Teil der Region der Fall. Die Wörter Mutter und Vater werden generell nicht mehr mit r oder l realisiert. In der Regel erfolgt kein Eintritt von t und d in den Rhotazismus/Lambdazismus bei (ursprünglicher) Doppelkonsonanz, so beispielsweise bei Betten, bitter, Eiter, Ratten und Schatten.

Der Rhotazismus, seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar, ist auch in den Nachbarregionen Saarland, Pfalz, Taunus und Westerwald verbreitet (aber so gut wie gar nicht in der Eifel). Es wird angenommen, dass r sprachhistorisch nicht direkt aus t/d folgte, sondern über einen Zwischenschritt mit Spirantisierung (Reibelautbildung). Zunächst entwickelte sich aus t/d ein Laut, der phonetisch eine Stellung zwischen d und Zungenspitzen-r (= „gerolltes“ r) einnimmt. Er ähnelt in der Aussprache dem englischen stimmhaften th wie es z. B. in brother ‘Bruder’ realisiert wird. Dieser spirantische „Zwischenlaut“, für den es in unserem Alphabet keinen Buchstaben gibt, wird in der Sprachwissenschaft mit dem Spezialzeichen đ dargestellt. Er ist keineswegs nur eine theoretische Annahme. Noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es im Hunsrück und in der Pfalz etliche Dialekte, die diesen Konsonanten zu ihrem Lautinventar zählten. So gibt z. B. Baldes (1896, S. 7) für Birkenfeld an: lāđe ‘laden’ und nīđa ‘nieder’. Der phonetische Unterschied zwischen d und đ lässt sich folgendermaßen beschreiben: d ist ein stimmhafter Verschlusslaut, der am oberen Zahndamm (Alveolen) gebildet wird. Bei der Artikulation von đ hingegen nähert sich die Zunge in einer schnellen Bewegung dem Zahndamm, bildet dort aber keinen Verschluss, sondern nur eine Enge, so dass ein flüchtiges stimmhaftes Reibegeräusch entsteht, bevor die Zunge wieder zurückschnellt. Aus dem Reibelaut đ konnte sich dann leicht das phonetisch ähnliche Zungenspitzen-r entwickeln. Dieser Prozess vollzog sich wohl von Dialekt zu Dialekt zu unterschiedlichen Zeiten. Jedenfalls ist der Rhotazismus, wie oben erwähnt, seit dem Mittelalter belegbar.

Wie kommt es zum (nicht oft anzutreffenden) Lambdazismus? Das r der Hunsrücker Dialekte (z. B. in Roos ‘Rose’ und fahre ‘fahren’) war ursprünglich überwiegend das „gerollte“ Zungenspitzen-r, seltener das im Rachenraum am Gaumenzäpfchen gebildete r (das heute häufig von den jüngeren Dialektsprechern sowie von Hochdeutschsprechern verwendet wird). Detaillierte Untersuchungen zur genauen lautlichen Beschaffenheit und räumlichen Verbreitung der beiden r-Typen gibt es aber weder aus früherer noch aktueller Zeit. Rhotazismus, also der Übergang von d über đ zum Zungenspitzen-r konnte nur in den Dialekten erfolgen, in deren Lautbestand das Zungenspitzen-r zur Verfügung stand. War jedoch das Zäpfchen-r der angestammte r-Laut, konnte kein Rhotazismus eintreten. Die Dialektsprecher kannten ja das Zungenspitzen-r nicht und waren deshalb auch nicht in der Lage, es hervorzubringen. In diesem Fall ist Ausweichung auf das phonetisch ähnliche, am gleichen Artikulationsort (Zahndamm) gebildete l erfolgt.

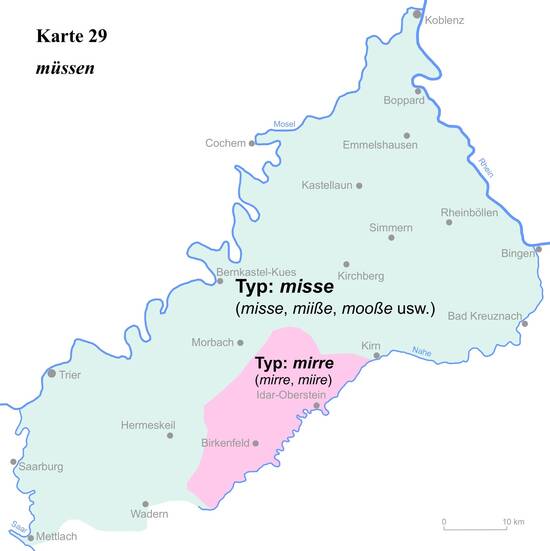

Bis jetzt war von Rhotazismus/Lambdazismus bei t und d die Rede. Im Hunsrück gibt es aber auch ein Gebiet nördlich der oberen Nahe, in dem standardsprachlichem s in zwischenvokalischer Stellung teilweise dialektales r entspricht. Wörter wie z. B. müssen und größer lauten hier mirre und greerer. Die Karte 29 dokumentiert die Verbreitung des Rhotazismus am Beispiel müssen. Die Entwicklung zu r ist auch zu verzeichnen, wenn s im Wortauslaut steht und ein unbetontes Wort mit anlautendem Vokal folgt (Sandhi, s. o.). Verbindungen wie muss er, (ich) weiß es, bis auf erscheinen als murr‑er, (äich) wäär‑et, bir‑uf. Es handelt sich bei allen genannten Fällen nicht um s-Rhotazismus. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass in dem besagten Gebiet entgegen dem restlichen Moselfränkischen die Wörter müssen, groß, wissen, bis (und einige weitere) bei der zweiten Lautverschiebung (vgl. Kap. 4.) nicht verändert wurden, sondern germanisch t zunächst behalten haben (vgl. germanisch *mōt ‘müssen’ usw.). Der Rhotazismus hat sich also aus dem t der unverschobenen Formen entwickelt. Das lässt sich aktuell mit einem Beispiel untermauern: Die Wortfolge das ist kommt in den Dialekten als dar‑is vor. Diese Lautform kann nicht anders als aus dat is entstanden sein, denn das is kennt das Moselfränkische nicht. Sprachgeschichtlich betrachtet, liegt hier also t-Rhotazismus vor.

In der Gegend um Birkenfeld gibt es ein Areal, in dem bei wenigen Wörtern zwischenvokalisches s, das nicht aus der Verschiebung von t resultiert (= altes s), zu r wird. Das Pronomen unser ist als urer (mit obligatorischem n‑Ausfall, vgl. us ‘uns’, Kap. 10.3.9.) und die Verbindung ist es als ir‑et (mit dem üblichen t‑Abfall, vgl. is) belegt. Es liegt in diesen Fällen kein gesetzmäßiger Übergang von s zu r vor, dafür ist die Anzahl der Fälle zu gering. Wahrscheinlich haben wir es hier mit analogischen Übertragungen (Adoptivformen) auf Grund von Unsicherheit zwischen t und s im Bereich der dat/das-Grenze zu tun. Formen wie horr‑er ‘hat er’, greerer ‘größer’ usw. (s. o.) liefern das Muster für die Bildung von urer und ir‑et.